第19回 2025年12月26日掲載

藤岡雅宣の モバイル技術百景

|

藤岡雅宣さんがインプレス社のサイト”ケータイWatch”に掲載された連載記事を紹介しています。▼

|

2025年12月 藤岡雅宣の「モバイル技術百景」

KDDIが導入した「L4S」っていったい何? 藤岡 雅宣 2025年12月26日 00:00 KDDIは、5G SA(Standalone)において、低遅延などの通信品質を担保するネットワーク技術であるL4S(Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput、Lが頭文字の単語が4つ続くので「L4」)を国内で初めて一部エリアに導入しました。また、ソフトバンクなど3社は商用5G SAネットワークでL4Sを含む機能のフィールドトライアルを実施しました。 5G SAにおいては、このように通信品質を担保するさまざまな仕組みが導入されていく可能性があります。そこで、今回はL4Sを中心に実際に導入が進んでいる品質担保の仕組みについて見ていきましょう。 | 5Gと通信サービス品質 モバイル通信サービスの品質とは、本連載前回の記事でも述べたように通信速度、遅延時間、パケットエラー率などの指標で評価されます。 通信速度はMbps(Megabits per second)などの単位で表される、スマホにおける送信(上り)、受信(下り)で単位時間にどれだけデータが送れるかという指標です。遅延時間というのは、スマホとインターネットなどにつながったアプリを処理するサーバーとの間でデータを運ぶためにかかる時間です。 たくさんのユーザーが同じエリアでスマホを使うとネットワークが混雑するため、通信速度が低くなったり、大きな遅延が生じます。 パケットエラー率というのは、いわば「配送中の荷物の紛失・破損率」のことです。データや音声をネットワーク上で運ぶ単位であるパケット(小包)が、伝送エラーなどで壊れたり、ネットワークが混んでいて紛失してしまったりすることで、正常に届けられない割合を指します。パケットエラーが発生するとデータを再送することもあり、結果的に遅延も大きくなります。

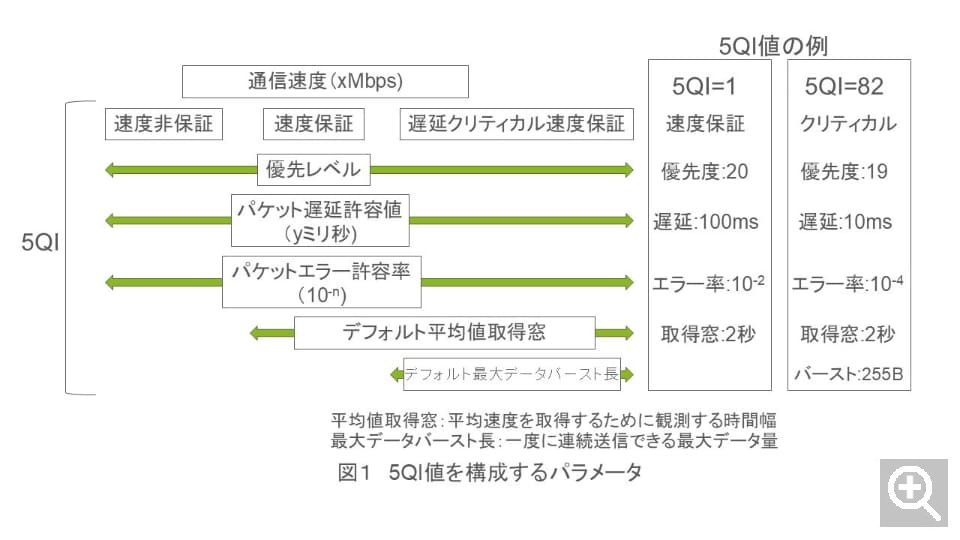

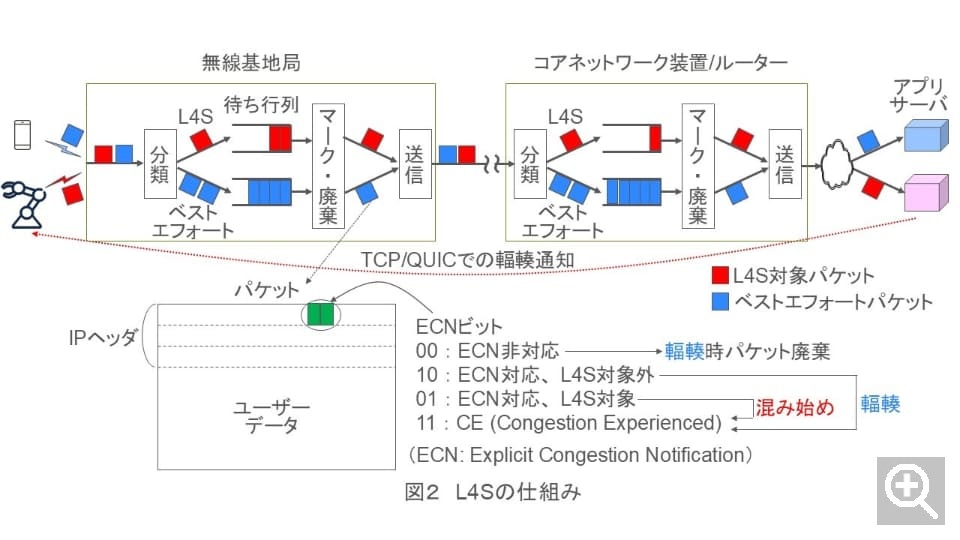

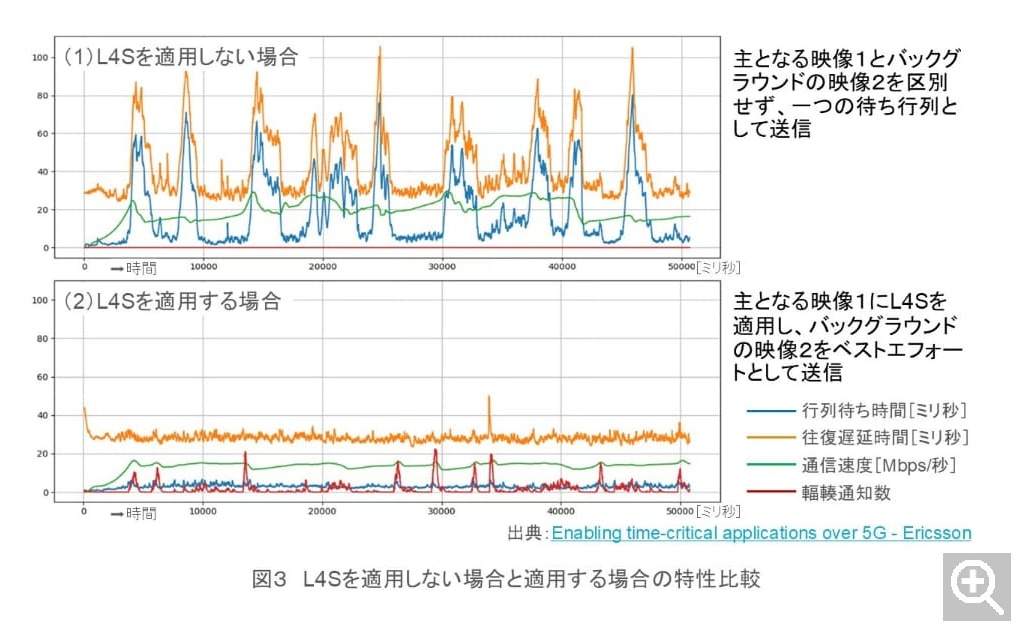

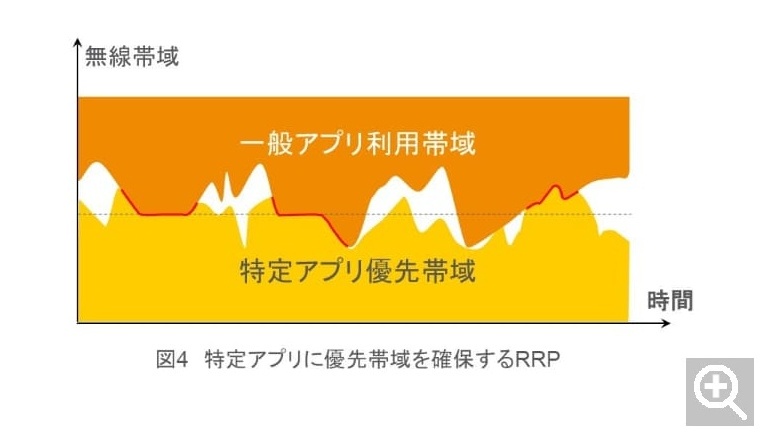

サービス品質という面では、4GではQCI(QoS[Quality of Service] Class Identifier)という遅延時間やパケットエラー率などに関する指標があり、ユーザーが利用するサービスに応じて各々異なるQCIを適用できるようになっています。 実際、4Gの音声通話サービスであるVoLTE(Voice over LTE)などの対話型通信では品質保証の仕組みが利用されています。しかし、4Gのデータ通信はベストエフォートを基本としており、QCIに基づく品質制御はほとんど行われていません。 一方で、5G SAではRANを含むモバイルネットワーク全体としてのサービス品質を5QI(5G QoS Indicator)として規定し、実際にこれを適用していく方向となっています。5QIは、図1に示すようにいくつかのパラメータ(要求条件)から構成されています。 5QIは、同じ通信速度でも、速度を保証するか否かで速度保証(GBR:Guaranteed Bit Rate)と速度非保証(Non-GBR、つまりベストエフォート)に分類されます。さらに、GBRの中でも特に遅延時間の要件の厳しい遅延クリティカル速度保証も別枠としています。 また、優先レベル(Priority Level)、パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget)、パケットエラー率(Packet Error Rate)なども含んでおり、これらの組み合わせで5QI値と呼ばれる各通信サービスを特徴付ける番号が決まります。これは、いわばデータにつける「VIPタグ」や「緊急車両のマーク」のようなもので、このタグを見てネットワークは扱いを変えます。5QI値は標準的なものが35個程度規定されていますが、各通信事業者はそれら以外の5QI値を独自で割り当てることができます。 優先レベルは、ネットワークが混んできて異なる複数のデータ通信のパケットが送信待ちしているときの送信の順番を示す指標です。緊急性・リアルタイム性の高いデータほど高い優先レベルとします。パケット遅延バジェットは、スマホなどの端末と5GCとインターネットの接続ポイントとの間でパケットの転送に許容される最大の所要時間です。 少し詳細になりますがその他のパラメータとして、GBRでは平均速度を取得するために観測する時間幅(デフォルト平均値取得窓、Default Averaging Window)、遅延クリティカルGBRでは一気に連続送信できる最大データ量(デフォルト最大データバースト量、Default Max Data Burst Volume)もあります。 図1に示しますが、例えば音声通話は5QI=1で速度保証、優先レベルが20、パケット遅延許容値が100ミリ秒、パケットエラー許容率が1/100、平均値取得窓が2秒となっています。また、工場などでの自動制御用の通信は5QI=82で遅延クリティカル速度保証、優先レベル19、パケット遅延許容値が10ミリ秒、パケットエラー許容率が1/10000、平均値取得窓が2秒、最大データバースト量が255バイトとなっています。 この5QI値に基づき、基地局やコアネットワークは時々刻々どのデータを先に送るか、どのくらい無線帯域を割り当てるかなどを判断します。5QIで示される品質を担保する仕組みとして代表的なのが、次に述べるL4SやRRP(無線リソース分割、Radio Resource Partitioning)です。これらは既に実際の5Gネットワークで利用され始めています。 | L4S(Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput)とは L4Sはスマホゲームでのボタン操作信号や機械の制御信号などリアルタイム性の高いデータがネットワーク内で滞留することを避け、待ち時間を抑える仕組みです。データを送る単位であるパケットのネットワーク内での送信待ち行列の設定と、パケット送信元での送信制御の組み合わせにより実現します。 従来の通信では、回線が混んで基地局や中継装置の待ち行列がいっぱいになり、あふれたパケットが廃棄されて初めて「混んでいる」と判断し、その後に送信するデータ量を減らしていました。このやり方だと、待ち行列にパケットが大量に溜まってからスピードを落とすため、その間に遅延や遅延時間のゆらぎ(ジッタ)が大きくなり、オンラインゲームやビデオ会議で「遅れる」「カクつく」といった問題が起きやすくなります。 L4Sはこの混雑への対処を早め、ネットワーク側では待ち行列が少し混んでくるとそれをパケット送信元に知らせます。送信元のサーバーやスマホ上のアプリは、その通知を受けて早め・小刻みに送信パケット量を減らすなどの調整をします。 つまり、L4Sは「渋滞してから急ブレーキ」ではなく、「混み始めたら少しずつスピードを落とす」という仕組みです。 図2に、L4Sの仕組みをスマホや工作機械とサーバー上のアプリの通信に適用することを想定して示します。通信路上には基地局、コアネットワークの装置、ルーターなどがあります。図に示すように、L4Sではこれら各装置の中に、L4S対象のパケット用とベストエフォートのパケット用という動きの違う2つの待ち行列をそれぞれ設けます。 5QI値などに基づき、遅延にセンシティブなアプリのパケットはL4S用待ち行列に、それ以外のパケットはベストエフォートサービス用待ち行列に入れます。ここで、L4S用待ち行列は常に待ち行列が短くなるように制御して対象となるパケットの遅延を小さく保ち、一方でベストエフォートのパケットについてはある程度待ち行列が長くなるまで放置します。 少し詳細になりますが、L4Sの具体的な仕組みを見ていきましょう。まず、モバイルネットワーク内でパケットは一般的なデータ通信と同じくIP(Internet Protocol)を用いて送られます。パケットの先頭には「IPヘッダ」という宛名書きのような部分があり、その中にECN(Explicit Congestion Notification)と呼ばれる、混雑状況を知らせるための「旗(フラグ)」を立てる場所(2ビットのフィールド)があります。このフィールドは以下の4つの値を取ります。 ■ 00:ECN(輻輳通知)非対応 ■ 10:ECN対応、L4S対象外(ベストエフォートのパケット) ■ 01:ECN対応、L4S対象のパケット ■ 11:CE(Congestion Experienced、輻輳通知) ※「輻輳(ふくそう)」は待ち行列が混雑している状態 ECN=01のパケットはL4S対象であり、受信した装置はL4S用の待ち行列に入れます。ECN=10のパケットはL4S対象外であり、受信した装置はベストエフォート用の待ち行列に入れます。ECN=00のパケットもベストエフォート用の待ち行列に入れますが、後で説明するように輻輳通知には利用しません。 パケット経路上の基地局やルーターなどの装置ではIPヘッダに含まれる宛先アドレスを見て、次の装置に転送(forwarding)します。このとき、通常はECNの値を維持しますが、輻輳制御のためにECNを書き換えることがあります。L4S対象パケットの場合、L4S用待ち行列の長さが目標値を超えて混み始めると、図2の「マーク・廃棄」部でECNの値を「11」に変更して転送します。 一旦ECN=11と設定されたパケットは、後続の装置でもECN=11のまま維持され、最終的にアプリケーションサーバーやスマホに届けられます。サーバーやスマホはこのパケットを受け取ると、「経路上で輻輳が発生した」と判断し、パケットの送り元(スマホ側またはサーバー側)にその情報を伝えます。 この通知は、スマホとサーバー間の通信を制御するTCP(Transmission Control Protocol)やQUICといった上位レイヤーの手順で、エンド・ツー・エンドで直接送られます。パケットの送信元は、「道が混み始めたよ」という通知を受け取ると、渋滞に巻き込まれる前に自ら送信ペースを少し落とします。これにより、待ち行列が混む前に流量を抑え、パケットを低遅延で送れるようにします。 ECN=10のパケット(ECN対応であるがL4S対象外)についても、ベストエフォート用待ち行列の長さが一定のしきい値を超えて大きく輻輳したと判断すると、装置はマーク・廃棄部でECNを「11」に設定し、上記と同様に送信元に送信速度の調整を促します。これによりベストエフォート用待ち行列が極端に長くなり、深刻な遅延となることを防ぎます。 装置間の物理的な伝送路は1本であり、その上をL4S対象パケットとベストエフォートパケットの待ち行列が共用します。このとき、これら2つの待ち行列の間で全体としての公平性が保たれるように設計されています。上記のようにベストエフォート用待ち行列が必要以上に長くなって遅延が極端に増えることを防ぐと同時に、その混雑がL4S対象パケットに悪影響を及ぼさないように制御します。 ECN=00のパケットについては、受信側のサーバーやスマホがECNに対応しておらず、ECN=11になっても何もアクションを起こさないことを前提としています。そのため、遅延時間が増加してもECNを「11」に設定することはなく、輻輳時には各装置のマーク・廃棄部でパケットを廃棄することで輻輳の発生を伝えるようになっています。 | L4Sの効果 それでは、L4Sは実際にどの程度有用なのでしょうか。例として、図3にエリクソンとドイツテレコムが共同で行ったラボ試験の結果を示します。このラボ試験では、無線基地局に試験用ソフトウェアを実装し、通信路の状況により速度(精細度)を変えられる映像情報(映像1)をサーバーからスマホに送りました。また同時に同じ基地局からバックグラウンドで別のスマホにYouTubeの映像(映像2)を送りました。 試験では、この2つの映像情報を区別せずに一つの待ち行列のパケットとして送信した場合と、ターゲットとなる映像1をL4Sの対象とし映像2をベストエフォートとした場合の、時間的に変化するいくつかの数値の比較をしています。 図3(1)は、L4Sを利用しないで一つの待ち行列に映像1と映像2が混在した場合の、映像1の測定結果を示しています。グラフから、この場合はパケットの行列待ち時間が時間とともに大きく変動し、それに伴い通信速度も大きく変動していることが分かります。 一方、図3(2)は映像1にL4Sを適用した場合の映像1の測定結果を示しています。グラフから、この場合はパケットの行列待ち時間が小さく抑えられ、通信速度もかなり安定していることが分かります。 なお、グラフの往復遅延時間というのは映像サーバーからスマホへパケットを送って、そのパケットをスマホからサーバーに折り返して送ってもらったときの往復でかかる時間です。こちらも、L4Sを適用した場合には非常に安定しています。 クラウドゲームやXR、インタラクティブなアプリなど反応速度が重要なサービスだけをL4Sの対象にすることで、非L4Sユーザーへの影響を最小限に保ちつつ、「速さ」と「安定した遅延」を両立した通信環境を実現することが可能です。 | RRP(Radio Resource Partitioning)とは 通信品質を制御する別の仕組みとしてRRPがあります。RRPというのは、通信のサービス種別やユーザーグループごとに基地局無線装置がサポートする無線帯域を分割し、各々のサービスやグループが優先的に利用できるようにします。 イメージとしては、高速道路の車線を「トラック優先レーン」「バス優先レーン」「一般レーン」に分けるようなものだと考えることができます。道路そのもの(無線帯域)は1本ですが、使い方のルールを決めておくことで、「重要な交通」が渋滞に巻き込まれないようにします。 各サービス/グループが優先的に使える帯域を使いきった場合に、別の帯域に空きがあればその空き帯域を一時的に利用するような運用も可能です。たとえば「バス優先レーン」がいっぱいで、「一般レーン」がガラガラだった場合、バスが一時的に一般レーンにはみ出して走行できるような仕組みです。 図4は、特定アプリが優先的に利用できる帯域と他の一般アプリが利用できる帯域をRRPに基づき分割した例です。特定アプリは、優先的に利用できる帯域を目一杯利用でき、その帯域以上のトラフィックが発生して、一般アプリの優先帯域に空きがあればその帯域も利用できます。逆に、一般アプリも特定アプリの優先帯域に空きがあればその帯域も利用できます。 ここで、特定アプリの優先帯域に空きがあっても一般アプリがその空き帯域を利用できないようにして、特定アプリのトラフィックをより高い優先度で扱う運用も可能です。また、各サービス/グループが優先的に使える帯域幅を時間帯やトラフィック状況に応じて動的に変えることも可能です。 さらに、3つ以上のサービス/グループに優先帯域を割り振った場合に、1つのサービス/グループの優先帯域に空きができたときに、別のサービス/グループの中でその空き帯域を使える順序を決めるなどの設定を行うことも可能です。 RRPがない場合、同じ優先度のサービス/グループが無線帯域の取り合いをすることになります。その結果、あるサービスが一気にトラフィックを増やすと、他のサービスの通信品質(遅延やスループット)が大きく悪化してしまう可能性があります。 RRPを使うとこのサービスには必ずこれくらいの最低性能を保証する、このサービスは空いているときはたくさん使ってよいが混んできたら優先度を下げる、といったポリシーを具体的な無線リソースの形に落とし込むことができます。 RRPは単独で動くのではなく、5QIなどと連携して使われます。5QIが「このサービスは遅延重視」「この通信はベストエフォート」といった性格付けを決め、RRPはそのサービスに、無線帯域を何%まで優先的に使わせるかを決めます。運用者は、遅延、スループット、ユーザー数や時間帯・エリアごとの混雑状況を見ながら、RRPの設定を調整し、全体の効率と公平性のバランスをとっていきます。 | RRPの利用例 RRPはいくつかの国ですでに実用化が進んでいます。それらの例を見ていきましょう。 シンガポール最大の通信事業者であるSingtelは全国レベルで5G SAを実現しており、その一環として「5G Express Pass」というサービスを提供しています。ここでRRPを利用して、5G Express Passを先ほどの図4の特定サービスと位置付け、一定の無線帯域を優先的に利用できるようにしています。 サービスとしては、日常のビデオ視聴(YouTube、Netflix、TikTokなど)を行うためのVideo 5G Express Passと、コンサートやスポーツなどのイベント時(F1グランプリ、Taylor Swiftコンサートなど)のみの一時的なEvent 5G Express Passが用意されており、ユーザーは月額あるいはイベントごとの利用料金をそれぞれ支払うことで利用できます。 別の例として、マレーシアにおける基地局シェアリングが挙げられます。マレーシアでは、5G無線免許が各通信事業者に割り当てられず中立的な事業者であるDNB(Digital Nasional Berhad)に免許が与えられ、DNBが構築した無線アクセスネットワークを国内の複数事業者がシェア(共用)する形になっています。つまり、一つの無線帯域を複数の事業者が共同で利用しています。 そこで、RRPの仕組みにより5G周波数帯域を分割して各事業者が優先的に利用できる帯域を割り当てています。基本、各通信事業者は自分に優先的に割り当てられた帯域を使用しますが、その帯域でまかなえるトラフィック以上の通信が生じた場合、別の事業者の優先帯域に空きがあれば、あるルールに従いそちらも一時的に利用できるようになっています。 なお、この一つの周波数帯を複数の事業者が共用するインフラシェアの形態をMOCN(Multi-Operator Core Network)と言いますが、日本でもMOCNによるモバイルインフラシェアの可能性について議論が始まっています。日本でMOCNを実現する場合にも、この例のように各事業者がなるだけ公平に周波数を利用する仕組みを導入する必要があるかもしれません。 | まとめ 5G SAでのサービス品質制御では、どのサービスをどれくらいの品質で実現するかという課題にさまざまな仕組みで取り組みます。まず基本になるのが5QIです。音声通話や低遅延が要求されるアプリには低遅延・高優先度の5QIが、動画やWebブラウジングにはもう少し緩い5QIが割り当てられ、スマホからコアネットワークまでを通して品質制御が行われます。 低遅延が要求されるサービスにはL4Sを使って、ネットワーク内での輻輳を回避し円滑な通信を実現します。また、無線区間ではRRPにより特定のサービスに優先的に利用できる帯域を割り当てます。その他の仕組みも組み合わせて、動的にネットワークリソースを適切に利用して全体としてサービスに必要とされる品質を担保します。 5G SAではネットワークスライシングが大きな役割を果たしますが、このネットワークスライシングとサービス品質は密接に関連します。通信事業者は「スマホの一般アプリ」「高信頼・低遅延サービス」「スマートメーターによるガス・電気利用量測定」など用途別にスライスを用意し、それぞれに使う5QIの組み合わせや必要通信速度を設定することになります。 これまで通信速度向上以外にあまりメリットが感じられないと言われた5Gですが、5G SAによるネットワークスライシングと品質制御の仕組みにより新たなアプリが提供され、本来の真価を発揮することが期待されます。 なお、5Gによるネットワークスライシングについては、別途解説記事を掲載する予定です。 | 藤岡 雅宣 1998年エリクソン・ジャパン入社、IMT2000プロダクト・マネージメント部長や事業開発本部長として新規事業の開拓、新技術分野に関わる研究開発を総括。2005年から2023年までCTO。前職はKDD(現KDDI)で、ネットワーク技術の研究、新規サービス用システムの開発を担当。主な著書:『ワイヤレス・ブロードバンド教科書』、『5G教科書 ―LTE/IoTから5Gまで―』、『続・5G教科書 ―NSA/SAから6Gまで―』(いずれも共著、インプレス)。『いちばんやさしい5Gの教本』(インプレス)、大阪大学工学博士

|

☞ k-unetサイトで連載を開始する前のバックナンバー(2023年4月連載開始~2024年6月)はこちらをクリックして、ご覧ください。

インプレス社のサイトでご覧になる場合は、こちらをクリックしてご覧ください。(こちらも新しいウィンドウで開きます。閉じるときには、ブラウザで閉じてください。)