| 会員の広場 | 投稿のページ |

INDEX

最新投稿

2024年

NEW 田代 務さん

フライ・ツー・ザ・ムーン・アゲイン

〜月への宇宙開発新時代と通信〜

NEW 伊藤英一さん

パトリツィア・ヤネチコヴァPatricia Janečkováに花束を

─ 若き歌姫の死とメディアの光 ─

2023年

2022年

2021年以前の投稿

| 田代 務一さんの投稿 | |||

|

フライ・ツー・ザ・ムーン・アゲイン 田代 務 先日、「フライ・ミー・ツー・ザ・ムーン」というラブストーリー映画を観て、1960年代の米ソ宇宙開発競争の頃が懐かしくなりました。

その目次は次のとおりです。 1 1960年代の宇宙開発競争 2 月の歴史と環境 3. 月探査の新時代 お暇なおりにご笑覧頂き、間違い等あればご指摘頂ければ幸いです。

|

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

田代 務さんへのメッセージ

田代 務さんへメッセージを送りましょう。

投稿者の田代 務さんへメッセージを送りましょう。

「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

| 伊藤英一さんの投稿 | ||||||||||||||||

|

パトリツィア・ヤネチコヴァ Patricia Janečková に花束を ─ 若き歌姫の死とメディアの光 ─ 伊藤 英一*

1 . 若き 歌姫の死を悼んで 「悲しいニュースがチェコのクラシック音楽界にもたらされました。歌姫パトリツィア・ブルダ・ヤネチコヴァが25歳で早世したのです。(1)」 そんなスペイン語放送だけでなく、10月8日の国際プラハ・ラジオは、フランス語、ドイツ語、 ロシア語、英語の放送でも、多少の編集上のヴァリエーションを加えながらも、いずれも30分前後 の枠でパトリツィアの歌声と人となりを紹介する追悼音楽番組を流した。 フランス語放送(2)では、スペイン語放送よりも多少ポピュラーな話題と曲も選ばれており、番組は パトリツィアが12歳だった2010年に歌った「Time to Say Goodbye」で開始された。これは、チェ コおよびスロヴァキア両国のテレビ会社合同開催によるコンクールであるタレントマニアで120万票を得て、1万人の参加者から勝ち抜きパトリツィアが優勝(3)した時のものである。もっとも、それ は冒頭のさわりのイントロだけで、パトリツィア・ヤネチコヴァへの追悼番組にふさわしい、彼女 の歌う聖歌をメインに置く流れに直ぐ切り替えられたのではあるが。 ドイツ語放送(4)では、彼女がドイツで生まれたものの、オストラヴァで成長、ヤナーチェク音楽院 で学んだことに触れた後、オストラヴァにあるモラヴィア・スレスコ(シレジア)国立劇場でレ ナード・バーンスタインの「ウエスト・サイド物語」に出演、マリア役で喝采を浴び、来シーズン の主役となる演目も予定されていた彼女の死を伝えた。 ロシア語放送は「オペラ歌手の星が消えた(5)」と報じ、2年にわたって癌と戦って亡くなった若い パトリツィア・ブルダ・ヤネチコヴァの死が、チェコ共和国に衝撃をもたらしたと伝えた。2014年 ローマで開催された国際典礼音楽歌唱コンクールで優勝、2016年にはチェコ・ボヘミア西部の温泉 都市カルロヴィ・ヴァリ(ドイツ語名;カールスバート)で開催されたドヴォルザーク歌唱コン クールで三つの賞を受けたパトリツィア・ヤネチコヴァを追悼した30分01秒の番組であった。 英語放送は、「日曜の半時間、今日の音楽の時は、少しほろ苦いものです」と前置き、「オペラ界の輝く新進の星、パトリツィア・ブルダ・ヤネチコヴァは、25歳で癌に倒れました(6)」として、いき なり彼女の歌うサルヴェ・レジナを聴かせていた。番組は30分13秒で終了したが、最後の視聴者への慰めとして、「25歳だったが、彼女は録音・録画を永続的遺産として残してくれた」の言葉で締 め括られた。 チェコの国際プラハ・ラジオの追悼音楽番組からは、スロヴァキア人の両親に守られドイツで生 まれたパトリツィアが、育ったチェコで暖かく迎えられ、惜しまれつつ亡くなった悲しみと哀悼が 伝わっていた。そこには、国籍や国境の制約が全く影を落とさない空気感も感じられた。 同時に、パトリツィアへの追悼音楽番組であり、30分前後と時間の枠がありながらも各々の言語 による番組の内容と選曲には差異があり、時間のずれに関して柔軟性があり、編成上の自由に幅が あることにも、興味が持たれる番組となっていた。 尚、パトリツィア逝去の翌々日、2023年10月3日の国際プラハ・ラジオは、その3日後の金曜日6日に開催されるレドニツェでの音楽祭(7)は、パトリツィアに捧げられると報じていた(8)。ちなみに、レ ドニツェはドイツ語ではアイスグルプと呼ばれ、リヒテンシュタイン家ゆかりのワイン畑と史跡で 有名なところである。 また、チェコ放送(Český rozhlas;ČRo)のディジタルによるクラシック音楽チャンネルである ČRo D-Dur は、2023年10月25日水曜日の午後8時から「Zpívá Patricia Janečková(9)(パトリツィ ア・ヤネチコヴァは歌う)」とのタイトルで、4時間に及ぶ長時間番組を編成放送した。「25歳で早 世したパトリツィア・ヤネチコヴァを偲ぶ最良の手立ては、録音を通して」と、ラジオ放送用録音 ストックからドヴォルザーク歌唱コンクールに於ける彼女の歌声等(10)を選曲しての番組だった。前半 はバロック音楽を中心に取上げたが、後半に入ってから、パトリツィアが素晴らしい声を披露して いるロッシーニの小荘厳ミサ曲(本稿 3 で取上げる)全曲を紹介した。 続いて、一昨年(2022年)にスプラフォンのレーベルで発売されたCDから、パトリツィアが 歌ったクリスマス ・ ソングとして「Tichá noc」を含む3曲を選び番組を閉じた。「Tichá noc」は、 「静かな夜」との意味で、日本でも「きよしこの夜」としてお馴染みである。ザルツブルク近郊のオーベルンドルフで1818年のクリスマスに初演された賛美歌「Stille Nacht」は、オーストリアの 無形文化遺産としてユネスコが2011年に指定しているが、ボヘミアやモラヴィアでも19世紀半ばか らチロル民謡のように愛唱されて来た。 チェコ放送の音楽チャンネル名である「D-Dur」とは「ニ長調」を意味している。同時に、Dは神デウスの頭文字あることから、D-Dur とは神デウスの長調、即ち「神の調べ」を示唆している のであろう。オーストリア近辺では、ヴィーン・フィルハーモニー管弦楽団を、そのドイツ語名 「Die Wiener Philharmoniker」の冠詞 Die と「ヴィーンの」を意味する Wiener をリエゾン風に続けて、ラテン語の Divina(神の)と同音同義のように呼ぶことを好む音楽ファンが多いのと同様 の感じを受ける。 2. オストラヴァそしてチェコの花が世界へ 国際プラハ・ラジオのフランス語放送では、番組冒頭にパトリツィアが12歳だった2010年に、 チェコおよびスロヴァキア両国のテレビ会社合同開催によるコンクールであるタレントマニアで優 勝した折に歌った曲で開始されたことを前の項で述べた。 その番組をインターネット上でストリーミングにより流すだけでなく、ニュース部分を文字で要 点を伝えると共に、番組で放送できなかった曲目をカヴァーするユーチューブ等をウェブサイトで 紹介している。それはフランス語放送だけでなく、他の言語による放送も同様であるものの、紹介 された曲目と曲順はいずれの放送も差異があり、自由に選ばれている。 フランス語版(11)の紹介サイトでは、先ず、放送時には冒頭のさわりの部分だけに留められた 「Time to Say Goodbye(12)」を、ユーチューブで全曲視聴出来るようリンクを張っている。 次いで、パトリツィアが機械仕掛けの人形オランピアに扮して歌った「生垣には、小鳥たち (Les oiseaux dans la charmille)(13)」が紹介されている。ジャック・オッフェンバックの幻想的オペラ である「ホフマン物語」の第2幕で、機械仕掛けの粋を尽くした精華である人形オランピアにより 歌われる曲である。 この「生垣には、小鳥たち」は、パトリツィア自身が2016年5月15日にユーチューブ上にアップ している。以来7年余り経過した2023年12月7日11:00JST(日本標準時)現在で視聴回数20,002,730 回と、2千万回を超えており、クラシック音楽では異例とも言えるヒット数を伸ばしている。上演 されたのは、2016年1月7日のオストラヴァ新春コンサートで、ヤナーチェク・フィルハーモニー管 弦楽団が共演している。指揮はマティアス・フェルスターであるが、当時パトリツィアは未だ17歳 であり、コントラバスを支える父君はさぞ嬉しかったであろうと思うと微笑ましい。機械仕掛けの 人形を生身の人間が演じるアンビバレントな魅力を見事に出している。機械仕掛けの人形そのもの を本当の娘(fille)のように錯覚させる可愛らしさ、コロラトゥーラやトリルの見事さは勿論とし てスタッカートの歯切れの良さをはじめとした歌い上げる技術の正確さ、声の清澄度と暖かさの融 合した素晴らしさ、と魅力に満ち溢れた逸品となっているところが世界の人々を魅了しているので あろう。同時に、そのコメント欄に世界各地から寄せられた1万4千を超えるメッセージから溢れ出 る、パトリツィアの早世を悼み、悲しむ声の多さに圧倒される。 (この「生垣には、小鳥たち」へのアクセス先は https://youtu.be/mVUpKIFHqZk) 第3曲目には、アントニン・ドヴォルザークが作曲した「ルサルカ(14)」から、水の精ルサルカが歌 う「月に寄せる歌」が掲げられている。人間の王子様との恋に落ちてしまった水の精のルサルカ。 はかなくも、危うい恋が成就したかに見えながらも、ルサルカ自身が人間の姿でいる限りは口もき けず、話すことも出来ない水の精の切ない悲しみを、月に訴える歌である。 そして最後の4曲目にシャルル・グノーがヨハン・セバステアン・バッハの前奏曲に聖句「アヴェ・マリア(15)」を重ねた曲が紹介されている。 スペイン語版では、フランス語版の4曲に「私のお父さん」1曲を加えた計5曲とし、その「私の お父さん」を2番目に紹介している。 ドイツ語版(17)は、パトリツィアが機械仕掛けの人形オランピアに扮して歌う「生垣には、小鳥た ち」の一曲のみに絞っている。 ロシア語版(18)では、バッハ=グノーのアヴェ・マリアに加え、「私のお父さん」、と「生垣には、小 鳥たち」の3曲が紹介されている。 一方、英語版(19)では、「Time to Say Goodbye」、ルサルカからの「月に寄せる歌」、「私のお父さ ん」、「生垣には、小鳥たち」の順序で4曲が選ばれている。 このように国際プラハ・ラジオがウェブサイトで案内しているユーチューブでのパトリツィアの 活躍を見てみると、25年の生涯を殆どオストラヴァで過ごした彼女がオストラヴァから、チェコ全 国に、更には地球全体、くまなく世界の各地から視聴者層の熱烈な支持と情熱的関心を集めている ことが判って来る。オッフェンバックのホフマン物語「生垣には、小鳥たち」への2千万回を越え る視聴者が受けたであろう感激、印象、哀悼を多様多彩な言語によるコメントの数々から読み解い て行くと、彼女の歌声の素晴らしさとその力の大きさと共に、ユーチューブのグローバル性も同時 に理解できる。 3 . 小荘厳ミサ曲の小天使として ブルノのチェコ・フィルハーモニー合唱団はそのホームページ(20)で、合唱団の推奨演奏録画を掲げている。その筆頭に、ジョアキーノ・ロッシーニの「小荘厳ミサ曲(21)(La petite messe solennelle)」 が挙げられている。これは、同合唱団による2020年〜2021年シーズンの第4回定期演奏会の模様を 録画した1時間27分に及ぶものだが、この演奏会でソプラノのソロを担当したのがパトリツィア・ ヤネチコヴァで、彼女の素晴らしい歌声を思い起こす為の貴重な記録となっている。 もっとも、ソプラノのソロによる部分である Crucifixus(クルシフィクス)および O Salutaris Hostia(オ・サルタリス・オスティア / ホスティア)の内、後者の O Salutaris Hostia は当初の小 編成による曲には入っていなかったと言われる。ロッシーニが後にオーケストラ編成の曲を用意し た際に、トマス・アクィナスによる O Salutaris Hostia の冒頭4行分に曲を付け、小荘厳ミサ曲に 加えている。以後、ピアノ2台とハーモニウムをバックとする小編成の場合も O Salutaris Hostia を含む形で演奏され、歌われるのが慣例となったとされる。 (小荘厳ミサ曲のアクセス先は、https://youtu.be/CqrzmdevQSI である。ここで取上げたパトリツィア・ヤネ チコヴァ独唱の Crucifixus は、冒頭から45分29秒〜48分50秒、O Salutaris Hostia は1時間12分48秒〜1時間17 分54秒の部分で視聴出来る。) Crucifixus は、andante sostenuto(アンダンテ・ソステヌート)で、音を丁重に扱いながら歩 く速さで演奏される変イ長調の部分であるが、ピアノ伴奏の静かな下支えを受けながら、パトリ ツィアの伸びのある声が天上に届くかのように響いている。十字架上でキリストが受ける苦難と試 練の場が天上の世界に通じていることを確信させるようである。 O Salutaris Hostia は、「天の門を私たちの為に開いて、励まして下さる聖体に感謝します。追ってくる敵と闘う力をお与え、お救い下さい(30)」と祈るトマス・アクィナスが綴った冒頭の4行部分に、 ロッシーニは、andante mosso(アンダンテ・モッソ / 躍動して早めに歩くような速さ)でト長調 の曲を付けている。 小荘厳ミサ曲の歌い手は、小天使に他ならないとロッシーニは言い、また使徒になぞらえたりも こな している。この小荘厳ミサ曲で、属音上の七の和音等を縦横無尽に使い熟して歌い上げ、アルペジ オで高音部に向かうパトリツィアの声は、まさに小天使になりきっている。 パトリツィアは両親がスロヴァキア人の為に、スロヴァキア人として紹介されることも多い。ま た、パトリツィア自身も、自己紹介時にはスロヴァキア人と称することを好み、選択している。そのスロヴァキア出身のソプラノ歌手としては、1939年生まれのルチア・ポップ(31)が個人的な印象に 残っている。 2013年、15歳になったばかりの頃のパトリツィアは「誰を理想像としているか?」とのインタヴューに答えて、「音楽上のモデルと考えている人はいないけれど、オペラ界のスターだったルチア・ポップが大好きです。私たちの間に、もういらっしゃらないのが残念(33)」、と語っていた。 「何故、大好きなのか?」との更なる突っ込みに対しては、「ルチア・ポップのグローバル(全体 を包み込むようなとのニュアンス)な表現は、多くの面で美しい。彼女の歌は、軽くて、簡潔であると同時に、敏感で、優しく、やすらぎと幸せの感興を運んで来てくれます(34)」と、しっかり答えてい た。 また、時系列的には時を遡ることになるが、2011年11月、13歳のパトリツィアが父君と共に雑 誌のインタヴューを受けた際、「将来の夢として、是非、歌いたい一曲は?」との質問に、「魔笛の 中で夜の女王が歌うアリアだ」と答えている。ただ、「うんざりする程、練習して、アリア中の最高音 F3もこなせるようになったけれども(35)」との話だった。「音楽で怖じけることはありますか?」 との質問に対して、パトリツィアは「Ne(Non;いいえ)」と即座に否定したのに加え、父君は「恐れるのも、敬い過ぎるのも駄目で、何事も挑戦と受けて立つのが大切(36)」と補足していた。 4 . モラヴィアの空を見上げて パトリツィア・ヤネチコヴァの素晴らしい歌声を、ブルノのチェコ・フィルハーモニー合唱団演 奏会での小荘厳ミサ曲で視聴出来ることを、先の項で紹介した。 ブルノはチェコ第2の都市であり、モラヴィア地方の中心地であるが、音楽の都ヴィーンまで高 ただよ 速道路 E461と A5で南下すると130km 程の至近距離であり、オーストリアの香りが漂う街でもあ る。逆に、オーストリア側から見れば、ドイツ語ではブリュン(Brünn;泉、源泉)と呼ばれるブ ルノの都市名どおり、泉湧く憩いの地なのだ。 そのブルノを出て東南東に向かうと23km 程でスラフコフ・ウ・ブルナ(Slavkov u Brna)、ド イツ語でアウステルリッツ(Austerlitz)に着く。 1805年12月2日朝からの「アウステルリッツの戦い」の描写は、ロシアの大文豪トルストイの 『戦争と平和』を一読、再読+α回、読み直すことを薦めておきたい。史実に近いか否かの問題はさておき、正に血湧き肉躍る描写から味わえるダイナミックな小説の面白さは、『戦争と平和』を 読んでこそ味わえるものだと言える。サマセット・モーム(Somerset Maugham)、ジョン・ゴー ルズワージー(John Galsworthy)、ロマン・ロラン(Romain Rolland)、アーネスト・ヘミング ウェイ(Ernest Hemingway)を始めとした小説家が、世界第1級の作品と評価していることが腑 に落ちる。 戦いに敗れ、重傷を負ったアンドレイ・ボルコンスキー公が、出血多量で意識朦朧となっていく中、それでも軍旗を手に、仰向けになったまま、プラツェン高地から見上げる空は、あくまでも高く、清らかで、寛やかだった(37)。そんな空を眺めていると、勝利で慢心し虚栄心にまみれたナポレオ ンが、とてもちっぽけに見えた。そのように描かれた紺碧の空は、プラツェン高地やアウステル リッツを包摂するモラヴィアに拡がる無窮の空である。 トルストイが描くモラヴィアに拡がる空に触れたからには、フランスの文豪スタンダールの描い た『パルムの僧院』の話を避けては通れない。 「アウステルリッツの戦い」から下って、ほぼ9年半後のことになる。『パルムの僧院』に描かれ る、侯爵家のうら若き青年ファブリスは、崇拝するナポレオンがエルバ島を脱出したことを知り、 1815年6月18日のワーテルローの戦いに向け、フランス軍に組みするべく馳せ着けようと試みる。 未だファブリスが16歳半ばから17歳にかけての頃であった。しかし、フランス軍は敗れ、故郷イタ リアの景勝地コモ湖周辺は敵方オーストリアの保護下に入ってしまった。そこで、ナポレオンの共 鳴者と見做され逮捕投獄されることを恐れての、ファブリスの逃避行と恋の遍歴が始まるのであ る。ファブリスの老恩師が語る、「(恩師は司祭に昇任されなくて、かえって良かった)もし司祭に なっていたら、モラヴィアの丘の牢獄、シュピールベルクに行く運命だったのだ(38)」との回想は、 ファブリス自身にとっては身近に迫った恐怖であった。「(ファブリスが官憲に)見つかったらコモ湖畔からシュピールベルク一筋道(39)」を辿らざるを得ない窮地に立たされていた。 このように、スタンダールは『パルムの僧院』の中で、モラヴィアのシュピールベルク城塞を牢 獄として描いている。それから125年程後の第2次世界大戦中、シュピールベルク城塞は、ナチスド イツの秘密国家警察ゲシュタポ(Geheime Staatspolizei)により利用された時期もあった。 しかし、シュピールベルク(ドイツ語で Spielberg、チェコ語では Špilberk)とは、ドイツ語の 意味では「遊ぶ(Spiel)山(berg)」であり、楽しく遊ぶ野山なのだ。事実、シュピールベルクは ブルノの市街を眼下に望み、周囲に拡がるモラヴィアを一望に眺められる景勝の地である。 更に、2000年からは、夏になると、シュピールベルク城塞の庭園でシュピールベルク音楽祭 (Festival Špilberk)(40)が開催されるようになった。 2019年から2020年初頭にかけては、オストラヴァ、ブルノ、スロヴァキア、ポーランド、ドイツ と、パトリツィアの超過密スケジュールが続いていた。本拠地であるオストラヴァの管弦楽団に加 え、プラハのスメタナ・ホールでは西ボヘミア交響楽団と、ポーランドではポズナン・フィルハー モニー管弦楽団等と共演し、素晴らしい躍進を示していた。 しかし、パトリツィアの飛翔する空が大きく拡がったかに思われた元気溢れる時期、2020年初頭 から、世界中がコロナ禍に席捲されてしまった。そのコロナ禍に前向きに挑戦しようと葛藤するパトリツィアの様子が、自宅の携帯ピアノで弾き語り、歌う姿(44)から覗われるのが痛ましい。

|

|

5. ビロードの歌声はアクセス禁止の国境を越えて

ロシアはロシア国内の消費者権利を保護する為として、国際プラハ・ラジオのロシア語放送ウェブサイトへのアクセスを2021年7月15日以降、全面的に禁止する措置をとった(45)、と報じられている(46)。 禁止の理由は、その20年前の2001年に国際プラハ・ラジオが取上げた、ヤン ・ パラフ(Jan Palach)に関する報道内容が、自殺を肯定的に語ることを禁止するロシア国内法に抵触するとの理由によると(47)推測されている。 2021年のアクセス全面禁止措置の起因となった、対象報道は20年前の2001年のものだが、その報 さかのぼ 道の内容そのものは更に半世紀以上前の1968から1969年にかけての時期に遡るものである。 ヤン ・ パラフの歿後20年を過ぎた1989年2月、ヤン ・ パラフのメモリアルに花束を捧げようとした劇作家のヴァーツラフ・ハヴェルが逮捕され、9カ月間の禁固刑に処せられた。これが、チェコ スロヴァキアでの革命の切っ掛けの一つとなり、共産党による一党独裁が終焉する糸口となった。 この革命が、比較的平和裡に推移し、ビロードの表面が白鳥の羽毛のように柔らかく優しい感触で あるように、共産主義から脱却する革命がスムーズに成就したことから「ビロード革命」、あるい は平穏に革命が実現したことから「穏やかな革命」とも呼ばれるようになったのである。そこで、 ヴァーツラフ・ハヴェルはチェコスロヴァキア大統領に就任した。 様々な紆余曲折があったにせよ、ユーゴスラビアのような悲劇が分離独立に伴って多々見られる 中で、チェコとスロヴァキアの温和な関係は高く評価されるべきである。それこそ、ビロード (ヴェルヴェット)のように柔らかくふんわりとした静穏な分離が実現し、その後もヴェルヴェッ トのような関係を保っており、そんなゆったりした穏やかな関係を世界中が範としてくれたらと願 わざるを得ない。 ただ、そのような穏やかな革命や国家関係の礎に、もう半世紀も前の話になるが、当時、未だ20 歳だったヤン ・ パラフの焼身自殺による抗議、犠牲があったことは事実である。 その半世紀前の、しかし忘れられてはならないと思われる事実が、20年前の2001年に於ける国際 プラハ・ラジオの報道内容に含まれた。それが、自殺を肯定的に語ることを禁止するロシア国内法 に抵触するとされ、2021年7月15日以降、国際プラハ・ラジオのロシア語放送ウェブサイトへのア クセスを全面的に禁止するとの措置に繋がったのであろう。 しかし、「オペラ歌手の星が消えた(49)」と報じた国際プラハ・ラジオのロシア語放送の例に見るよ うに、国際プラハ・ラジオ側の報道姿勢は健在である。 シャンソン歌手のシルヴィ・ヴァルタンが、故国ブルガリアのマリツァ川を偲ぶと同時に、自由を求めパリへの亡命を家族帯同で先導してくれた父君への感謝を込めて歌った曲に「 La Maritza (想い出のマリッツァ;ジャン・ルナール作曲)」がある。この曲に、チェコの作詞家パヴェル・ ザックの歌詞を付けた「Co mi dáš(51)(何を私に下さるの)」を、パトリツィアが歌っている。彼女の 歌声に寄せられた、ロシア語でのコメントや、パトリツィアへの愛惜哀悼からは、中欧から東欧に かけて通底する文化的な香りが感じられる。 スロヴァキア人の両親の下にドイツで生まれ、スロヴァキア人の恋人と結婚したパトリツィア・ ヤネチコヴァが、チェコのオストラヴァで活躍、チェコ放送傘下の国際プラハ・ラジオの追悼音楽 番組で哀悼の意が世界に伝えられるという、まさにビロードのような環境に包まれた、パトリツィ ア・ヤネチコヴァの歌声が国境の壁を超克していることが実感される。 6. パトリツィアの闘病に花束を コロナ禍からの黎明がようやく輝きだした2021年末から2022年にかけて、コンサート、オペラ、 ミュージカルと予定も目白押しで、パトリツィア・ヤネチコヴァの素晴らしい活躍と一層の飛躍が 期待されていた。 しかし、「2022年1月31日の月曜日、快晴の朝、太陽の光を反射して、氷結した木々や道路が煌めき壮麗だった。電話では検査結果を伝えられないので、直ぐ来るようにと医師から告げられ、病院 に出掛けた。その帰り、救急車から出ると、既に空は雲に覆われていました(52)」と、パトリツィア・ ヤネチコヴァは、後に雑誌の対談で語っている。 2022年2月9日、インスタグラム(53)およびフェイスブック(54)で、更に、その2週間後にはユーチューブ (55)を介して、1月末に乳癌との診断を受けた為、厳しい闘病生活に入らなければならないと公表した。 舞台を離れ、コンサート等の予定もキャンセルしたことを伝えると同時に、チェコの芸術家支援基 金を通じての援助を依頼した。そして、病魔との戦いに打ち勝って、歌う世界に何時か凱旋するこ とを誓ったのだった。 インスタグラムおよびフェイスブックでの公表に衝撃を受けた人々から、お見舞いや激励の言葉 が寄せられた。チェコ語やスロヴァキア語によるものは勿論だが、ドイツ語、ポーランド語、英 語、日本語、韓国語、中国語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、フランス語、 等々、世界各国語によるメッセージが投稿された。フェイスブックでの700を超えるコメントは、長文も多く、懇切丁寧な治療方法や望ましい食事なども綴られている。 しかし、そのような暗いニュースが流れた2ヶ月後には、一転して明るいメッセージが届けられ た。化学療法結果は良好で、担当の腫瘍医と相談した結果、慎重を要するもののミュージカルに出演することは可能とのことであった(57)。オストラヴァのモラヴィア・スレスコ(シレジア)国立劇場でのミュージカル「Harpagon je lakomec?(58)(アルパゴンは強欲か ?;モリエール「守銭奴」のオリ ジナル・ミュージカル版)」で4月6日舞台に復帰し、4月12日には「ウエスト・サイド物語」のマリア役(59)で出演している。 その後も、癌の治療は順調で、8月10日からの外科手術は厳しいものの成功しているとの経過が 果敢にアップされ、回復基調にあることが報告されていた。 しかし、夏には肝機能の不全が重症化し(63)、薬石投与を含む利用可能な治療が望めなくなり、パトリツィア・ヤネチコヴァを救うことが出来なかったと報じられた (64) 。2023年10月1日夕刻のことである。その前々日、9月29日に結婚式の模様(65)をユーチューブにアップし、30万回を超える視聴と、1千 通を超えるコメント欄での祝辞が寄せられる最中であった。 病魔という敵に勇気を奮って挑戦し、頑張って、立派に闘ったパトリツィア・ヤネチコヴァに花 束を贈りたい。 7. 天使の翼とメディアの光 「天使のような才媛は、その翼を完全に拡げるには時間が足りなかった(66) 。しかし、彼女は最善を 尽くした。」 しかし、パトリツィア・ヤネチコヴァを8歳の頃から指導し、更にはヤナーチェク音楽院、オストラヴァ大学を通じて、公私双方で彼女に寄り添って来て、彼女の心に極めて近い存在であるエヴァ・ドリズゴヴァ教授からは、「パトリツィアは子供のころから翼を拡げ、人生で他の人より多くのことを成し遂げました。それで、今は天にいるのです (67) 」とのメッセージがあったことを同時に 紹介している。 生徒としてのパトリツィア・ヤネチコヴァと、彼女を指導し「パトリツィアは子供のころから翼を拡げ…」とのメッセージを寄せたエヴァ・ドリズゴヴァ教授との、息の合った二重唱を視聴して みると(69) 、良い関係の雰囲気に二人が包まれている様相が実感される。 そんな二重唱の例として、先ず、「そよ風によせて(Sull’aria...che soave zeffiretto)」にアクセス してみよう(アクセス先;https://youtu.be/d4s5VHlAwDw)。 二重唱の二番目の例として、23歳になったパトリツィア・ヤネチコヴァがエヴァ・ドリズゴヴァ 先生と出演したリサイタルでの模様にアクセスしてみたい(アクセス先;https://youtu.be/- kgXyWa_SDo)。 レオ・ドリーブ(Léo Delibes)作曲のオペラ「ラクメ(Lakmé)」第1幕からの一曲(73) で、1883年4 月14日にパリのオペラ ・ コミック座で初演されたものである。イギリス統治下のインドで、バラモン教僧侶の娘ラクメが侍女マリカと共に、ジャスミンの花咲く寺院へ出掛け、青い蓮の花を一緒に 摘みましょうと歌う「花の二重唱(duo des fleurs)」である。可憐な娘ラクメとイギリス軍将校 ジェラルド、二人の未来を待ち受ける悲恋を予知させる曲となっている。 前例の2013年に歌われた「手紙の二重唱(そよ風によせて)」では15歳だったパトリツィアが、 後者の例の「花の二重唱(duo des fleurs)」を歌った2021年には23歳となり、その間の技倆の進展 に著しいものが覗えると同時に、エヴァ・ドリズゴヴァ先生の良き指導も推察される。 とは言え、ミラン ・ バトール記者の「信じられない程の努力家で、強い責任感に裏付けされた …」との記述からも推察されるパトリツィアの長所が、逆に2022年の術後スケジュールを厳しいも はこ のに留めてしまった可能性は否めない。公演予定をキャンセルしたとのメッセージどおりには運ば なかった事情が垣間見える。もっとも、2022年4月の「ウエスト・サイド物語」のマリア役での出 演は、当の本人の希望に沿ったものでもあったようで、その際の写真が彼女の逝去を報じるニュー ス等で多く使われていた。 パトリツィア・ヤネチコヴァとエヴァ・ドリズゴヴァ先生との世代の境界を越えたコミュニケー ションが織りなす、ほのぼのとした空気感は、『戦争と平和』でアンドレイ公が見上げるモラヴィ アの紺碧の空のように、あくまでも高く、清らかで、寛大な感じをもたらしてくれる。 1805年12月2日朝からの「アウステルリッツの戦い」を含め、第一次と第二次に及ぶ世界大戦を挟み、更には20世紀末の冷戦終結時までを振り返って見ると、国境の壁、人種や国籍による境界、 言語や信仰信条への干渉、等々で苦難の歴史を辿ったのが、バイエルン、ボヘミア、モラヴィア、 シレジア、スロヴァキアにかけての地域である。 しかし、1998年6月18日にドイツのバイエルン州ミュンヒベルクでスロヴァキアの両親の間に生 まれたパトリツィアが、チェコのオストラヴァで育ち、学び、歌いながら、2023年10月1日夕刻、 天に召されるまで、嘗ての地域的な対立が影を落とした形跡は皆無である。 しかし、不寛容の風潮が地球を取り巻くように蔓延し、国家間の対立や悲惨な戦争が、音楽を始めとした芸術の分野にまでインパクトをもたらしている昨今の世界情勢である (75) 。パトリツィアが活 躍し、翼を拡げつつあった地域の優しく、穏やかで、ふくよかさに包まれた寛容度の高い在り方を 模範として考え直して見る必要があると思われる。 また、パトリツィアが早世したこともあり、DVD やテレビ放送等による高品質メディアの記録 が殆どないことは残念である。しかし、逆に方式や地域性の制約を受けないメディアによる世界へ の拡がりが、インスタグラム、フェイスブック、ユーチューブ等の双方向メディアで確保され、そ の光の恩恵を世界の人々が享受出来ることは幸せであると思われる。特に、パトリツィアの投稿し た録画やメッセージを巡って飛び交う多様な言語からは、そのコミュニケーションを支援する自動 翻訳機能の精度が高まり、言語の壁が克服されつつあることが実感される。 ただし、そのようにコミュニケーションが容易な時代であればこそ、パトリツィアを苦しめた、 「総てのメッセージが優しいものでは無く、それが人間の本質の一面なのでしょう」と述懐させた ような、悪意ある虚偽メッセージに関しては、そのようなメッセージの流通交換を決して許さない システムの構築が迫られている。 歌姫パトリツィアの成功への羽ばたきが止むことなく、翼が更に拡がり、迎え入れられた天での 飛翔に支障が無いことを、そして彼女の歌声が世界中で更に愛され続けることを祈りたい。 なお、脚注に付したウェブ等の参照日時は、特に記載の無い限り、2023年 10月1日から2024年1月22日23:00JST にかけてのものである。 また、チェコ語、スロヴァキア語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語 から、フランス語、英語、ドイツ語への自動翻訳および照合にあたっては、 主として Google translate に依拠した。特に、注釈中に引用紹介したチェ コ語サイトのフランス語文は Google translate の「チェコ語→フランス語 自動翻訳」機能を利用、記録した結果である。

|

|

|

☞ PDFダウンロード・・・こちら をクリックするとPDFをダウンロードできます。

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

伊藤英一さんへのメッセージ

伊藤英一さんへメッセージを送りましょう。

投稿者の伊藤英一さんへメッセージを送りましょう。

「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

| 森弘道さんの投稿 | |||||||||||

|

森 弘道 このフェスティバルは1875年に開始された歴史あるイベントで、今年は6月23日から7月31日までミュンヘンのバイエルン州立歌劇場などで開催されました。今年のテーマは「戦争と愛」、私は7月26日から30日まで滞在してオペラ二本を観ました。ミュンヘンは涼しくて気温は日中最高の時でも摂氏22度程度、長袖が欲しい気候でした。帰国したら35度を超えるこの暑さ、すっかり参っています。

一本目の「アイーダ」はウクライナを意識した読み替え演出の新作で、第一幕の舞台は保育園か小学校の体育館で、天井が至る所破けている中で子どもたちが遊んでいます。緊迫した場面になると爆撃で天井の破れ目から大量の砂や灰が落ちてきます。そんな中でエチオピアの侵攻が伝えられ物語は始まります。第二幕はこのオペラの見どころ、凱旋パレードですが、何と行進してきたのは凱旋軍ならぬ戦傷兵の列、車椅子や松葉杖の行進です。私としてはこのような読み替えには抵抗があったのですが、休憩後の第三幕は歌が感動的で、第四幕のお墓に生き埋めになった場面は非常に綺麗で、保育園の子どもたちが天使のように上座後方に立ち、実に感動的でした。私はこれまでこのお墓の生き埋めがあるため、アイーダを観るのが億劫だったのですが、今回のこの最後の場面を観てホッとしました。最初の嫌な演出の後でこの印象的な最終場面、まさに演出のうまさを感じました。後味の良い舞台でした。 指揮:ダニエレ・ルスティオーニ(ミラノ出身の新進気鋭、将来の巨匠との呼声が高い) アイーダ:エレーナ・スティヒナ(ロシア生まれのソプラノ、2017年から世界的に活躍) ラダメス:ブライアン・ジャッジ(ニューヨーク生まれのテノール)

二本目の「トリスタンとイゾルデ」ですが、10年くらい前にパリのオペラ座バスティーユで見たことがあります。長くて退屈で、眠たくなるオペラでした。しかし、ドイツではやはりワグナーです。迫力のある歌いっぷりで、メリハリが効いて心打たれました。10年たって私の耳が肥えたのかもしれませんが。それに、終幕後のカーテンコールで観衆の熱狂ぶりには圧倒されました。皆さんスタンディングオベーションで、しかも足を踏み鳴らして大変な騒ぎでした。やはりドイツはワグナーの国です。オペラならワグナーでイタリアオペラなど眼中にないという人も多いそうです。 ミュンヘンではウクライナ支援の旗が至る所に見られました。地政学的にもNATOの一員としてもウクライナ侵攻は日本では想像できないくらい深刻なようです。もちろん世界的にも影響は大きく、今回の飛行ルート、日本航空なんですが、往路は太平洋をアラスカに向けて北上し、カナダ北部から北極圏を突っ切ってヨーロッパに入りました。かってのアンカレッジルートに近いものです。しかし着陸無しで15時間もの飛行でした。今回はビジネスクラスだったからよかったものの、エコノミーだったら私の歳では耐えられないところでした。復路はヨーロッパから黒海の上をトルコ沿岸に沿って飛び、カスピ海を横断し、中央アジア諸国、中国の上を飛んで北京上空から日本へ向かう南回りのルートでした。偏西風の追い風で往路より短く13時間程度の飛行でした。つまり、往復合わせて、ロシア周囲をぐるりと回るミニ世界一周の旅でした。私にとっては珍しいルートでしたが、ヨーロッパが本当に遠くなりました。これもロシアのウクライナ侵攻のせいです。 2023.8.11 投稿

|

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

森 弘道さんへのメッセージ

オペラ座の地下だけみた。

1989年、定年の前の年、定年旅行でヨーロッパへ行き(昔のKDDはこうゆう処遇がありました、旅費は10万円補助、他に高価な記念品、記念写真等々)、友人の時事通信の記者に案内されて、パリのオペラ座へ行きました、生憎公演がなかったので、地下へ入り(よく入れたと思う)衣装部屋やら、楽屋を勝っ手にドンドンみました。報道記者の度胸の良さに感服したものです、公演こそ見られなかったものの、普通は見られない所をみました。ミュンヘンにもオペラ座あるんですか、世界大劇場にランクされているんでしょうか?世界3大とは、パロのオペラ座、ミラノのスカラ座、そしてブエノスアイレスのコロン劇場ですが、さて、ミュンヘンは第何位でしょうね? いいレポートありがとうございました。***

森 弘道さんへメッセージを送りましょう

投稿者の森 弘道さんへメッセージを送りましょう。

「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

坂口さんへのメッセージ

二胡の音色で一青窈さんのハナミズキを聞きながら懐かしんで・・・・

坂口 行雄様

一青窈さんのハナミズキも懐かしく、以前住んでいました指扇も懐かしく、小山に勤務していた頃春になると咲き誇っていた花水木も懐かしく、アニメにアレンジされた作品が心に滲みました。

松本

坂口さんへメッセージを送りましょう

投稿者の坂口さんへメッセージを送りましょう。

新設の「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

|

小林 洋さんの投稿 |

|||

|

2022年9月(2)の「まちだより」に寄せられたメッセージの一部を転載したものです。

小林洋さんから寄せられた「まちだより」へのメッセージ

獺祭と雁木は同じ岩国市の蔵元で20年ぐらい前まではお互い小さな酒蔵でした。同じ岩国市内の五橋や黒松の蔵元に押さえつけられていて酒造組合でも意見を聞いてもらえない状況だったそうです。 町田香子さんの返信 初めまして、小林様 (2022.10.1 掲載) 2022年9月(2)の「まちだより」はこちらをご覧ください。

|

| 樫村慶一さんの投稿 | |||

|

樫村慶一 今からちょうど50年前、1971年(昭和46年)5月24日は、KDDが世界に日本一を誇った?、大手町ビルのワンフロアーを占拠したTASと言う、富士通の230-60システムの巨大なコンピュータシステムが完成した年である。今年はそれから丁度半世紀、この偉大な産物は、その後どうなったのか、完成時にはすでに国際電報の取り扱量は下降線をたどり始め、巨大で新しい機能機器を満載して導入したにもかかわらず、相応の評価を得られず、いつしか、建設の中心になった9人のサムライ(現存3人)の目から離れ、行き方知れずとなった。 夢の島の冷たい潮風雨にさらされてか、はたまた第二の人生を歩んだか、それとも天に還ったか。50周年を祝う気持ちがありながら、コロナコロナで祝賀行事を行うことなど、夢のまた夢の計画であった。2021年は、世界的行事のオリンピックでさえ、観客のいない一目を忍んでの催行だったのだから、TAS50周年など誰にも気ずかれない、象が蚊に刺されたほどにも感じない出来事だったろう。 今はただ、過ぎゆく50年目の背中にむけて、あれ程にも仕事に夢中にさせてくれた日々、今では断景になった吸殻山の灰皿山脈、ラインプリンター用紙を染める2進法の冷徹な数字の絨毯、2米近い磁気テープラック、昔の映画館のフイルム入れのような磁気ディスクなどの感触、極めつけは医者しか着ないと思っていた白衣を着たことなどなど、数々の思い出を、もはや届かぬ声で呼びかけたい。 50周年を祝ってやれず、本当に残念だった。どこにいるのか我らがTAS君、来年からは歴史の中でひっそりと生き続けて欲しい、と、ただただ思うのみである。 (2021,12,20 TAS設計建設作業員を代表して 樫村慶一 記)

|

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

樫村さんへのメッセージ

| 樫村慶一さんの投稿 | |||

|

樫村慶一 80年前の太平洋戦争開始から今年で80年目になるが、やっぱり何事も終わりが大事である。終わりなくして結果なしだからである。どうしても8月15日の敗戦記念日に思いが飛んでしまう。戦争に負けたのになぜかマスコミは敗戦といわす終戦という、負けは負けではないか、変な負け惜しみはしない方がよいと思う。今年は敗戦後76年目だが、始まってからでは80年目になる。新聞などは精神論でしか記録を語らないし、話す人も通一偏の記憶しか喋らない。それはそうだ、話す人は一応戦前人間ではあるが、子供だった人達で、疎開などで都会にはいなかったので、空襲などを具体的には体験していないはずである。やっぱりはっきりした記憶を持っている人は、敗戦時15歳位の私以上の年寄ではないと具体的な話は知らないだろう。私は、この日のことはしっかり覚えている。この日だけとも言える、いや、この日一日ではなく、天皇の玉音放送を聞いて家に帰るまでの、凡そ3時間くらいのことだけである。 昭和20年(1945年)8月15日の正午、私は15歳で旧制中学の3年で学徒動員で、軍隊の靴を作る工場で、いつものように豚だかなんだか分からない動物の皮を貼り付ける作業をしていた。監督が今日は12時から重大放送があるから皆、ラジオの前に集まるようにと触れてきた。12時になった。15、6歳は子供と大人の中間だ、あどけない幼稚な奴もいるし、薄らと髭らしきものが生えだしてきたやつもいる、でも、国のため、と言う共通の目標に一致団結して行動していた。 その顔ずらが、古いニスの禿げた箱型のラジオの前にオデコをくっつけ合った。12時、ラジオが、ガーガーガーとなりだした。雑音が強く、声が低く、しかも言葉が難しい、ところどころに”チン”とか、”国民の”とか”国体”とかが聞こえる、全体の意味が分からないまま終わってしまった。監督が、突然大きな声で、戦争は負けたぞ! と怒鳴り出した。えーー?!子供たちは、しばらく意味のわからぬ表情で、キョトンとしていたと思う、私もその中の一人だった。そして、誰かがもう終わりだ、とか言ったように覚えているが、機械の音がいつの間にか静かになっていた。小さな工場が沢山集まっているこの地域も、外に出ると、どこもかしこも、がやがやする、いつものお昼の時間と全く違う雰囲気だった。その後どうしたのか覚えていないが、夕方近くには、千葉駅にいた。 そんなこの日、正午の天皇の放送から僅か3、4時間のことだけが頭に染みついている。そして、その日の夜を含め以後の生活も殆ど覚えていない、靴工場へも行っていない、どこで何をしていたんだろう。夢遊病者のような生活だったのかもしれない。私の8月15であった。

古い日本を変えた第二のご一新の二つの記念日の感想の違いを一つだけ挙げると、それは、戦争開始の発表報道が「意気軒昂で、とてもよく聞こえた」のに反し、敗戦放送は、「ザーザーと雑音の中で消え入るようなか細い声だったので、よく聞こえなかった」。 放送状態までが、国の気持ちを表していたように思う。 (2021.12.10 記)

|

| 前尾津也子さんの最新投稿 |

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

前尾さんへのメッセージ

| 浅見徹さんの最新投稿 |

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

浅見さんへのメッセージ

| 前尾津也子さんの投稿 |

|

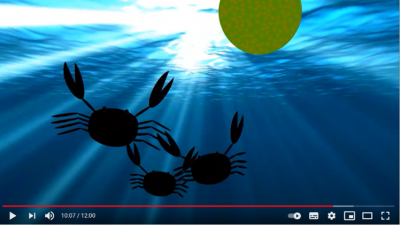

宮沢賢治の「やまなし」(朗読動画)をYouTubeに公開 前尾津也子

趣味で十数年続けている朗読ですが、コロナ禍でイベントも開催できず、ボランティアで続けていた絵本の読み聞かせもできないまま1年が過ぎました。リアルで何もできないならと動画制作にチャレンジ。慣れないVideoPadという動画ソフトと格闘しながら、宮沢賢治作「やまなし」の動画を制作してみました。「やまなし」は小学校の教科書にも登場する作品で、カニから見た水の中の世界を描いています。

カニの頭の上を大きな魚が通り過ぎたり、二匹のカニの子供らが泡を吐いたり、ぽかぽかとやまなしが流れて行ったりします。そんな場面を、イラストを動かしながら、朗読と音楽と映像を合わせるのに悪戦苦闘しながら作りました。音楽はすべてオリジナル。イラストや動画は無料のフリー素材を活用しています。 ぜひ、宮沢賢治の「青い幻燈の世界」をお楽しみください。 <YouTube>

新型コロナウイルスはまだまだ収まりそうにありません。ストレスの多い日々ですが、どうか皆様、お元気でお過ごしください。 (2021年5月)

|

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

樫村さんへのメッセージ

樫村さんへのメッセージをよろしく

投稿者の樫村さんへメッセージを送りましょう。

新設の「+メッセージ追加」をクリックしてログインし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。(既にログイン中であれば、表示されている「+追加」ボタンをクリックしても書き込めます。)

メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。

ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

お風呂の中で思うこと

樫村 慶一

私は肺が弱く気管支も弱い。慢性閉塞性肺疾患、すなはちCOPDである。50年間タバコを吸ってきたらだと言われたが、もうやめℒて20年近くなるけど、昔の罪は一生消えないのだろうか。肺房が少なくなっているから肺活量が少ない、そのため飛行機に乗るのが怖く、もう15年以上乗っていない。肺の中の気圧は.0.8気圧で、大気の気圧は普通1気圧(ヘクトパスカル、しょっちゅう変動している)なので、黙っていても空気は気圧の低い肺に入ってくる。だけど、飛行機の中の気圧は.0.8で肺の中と同じだ、だから内も外も同じ気圧なので空気は流れない、それでも普通の肺活量があれば平気なんだろうが、少ない人は、苦しくなることがある。そのとき自分だけ酸素マスクつけるなんて、はずかしくて恰好悪い。恥ずかしいだけならいいけど、大袈裟になって、どっかに緊急着陸なんてことになったらえらい騒ぎになる。だから乗らないのだ。かっては、もう結構というほど乗ったから、今更そんなに乗りたいとも思わない、もともとそんなに好きな乗り物ではないし・・・・・

さて、そろそろ本題に入るとしよう。書きたいことは、これからである。

・・・だから気管支を強くするためのことをしておかないと、もう少し歳をとった時(今でも十分年寄だけど)喉の筋肉が弱っていると、食べ物を飲み込むとき気管支に入ってしまう”誤嚥”という厄介な現象を起こすようになる。つまり、喉を通過した空気は気管支線へ、食べ物は食道線へと線路が分岐するポイントの役割を果たす弁が、きちんと動くように喉の筋肉を日頃から鍛えておくために、いくつかやっているが、その一つに大声を出す練習がある。それは何かというと、風呂にはいって湯気で湿った喉を、思い切り収縮拡張させようと大声で歌を歌うことである。マンションの風呂場は殺されそうな悲鳴を上げても外へは漏れないので思い切り大声で歌える。でも3,4曲歌うと飽きる。歌詞の本を歌うところを開いて大型クリップで止めて、ビニール袋に入れて防水し、手で捧げるようにして歌うのだ。歌う曲はいわずとしれた懐メロである。今は2020年代、テレビで懐メロといわれるのは、1970年代(昭和45年)頃の歌を言っている、それもむべなるかな、大阪万博が昭和45年で、もう50年も経ってしまったんだから十分懐メロの資格はあるだろう。でも私の懐メロは1925、6年頃(大正14,5年)から1957年(昭和32年)の”有楽町で逢いましょう”までなのだ。その約30年間に歌われた歌が、穏やかな昭和の時代の懐かしさを思い起こさせる、えも言われぬ幸福感をもたらす無上の催眠剤である。

そんな歌詞を歌っていて、昔の東京で子供の私には知らなかったことに思いついた。愛、恋、別れ、涙、旅、月、夜空などは、昔の流行歌、歌謡曲(演歌、艶歌とはいわない)の歌詞には欠かせない言葉だけど、その舞台になる東京の盛り場は、銀座、浅草、新宿の3か所と、たまに神田であって、渋谷、池袋は絶対に出てこないなと思ったこと。おそらくまだ田んぼか畑の田舎だったのだろうと思う。そして、勇ましい軍歌、軍国歌謡の中の男性は、父、夫、兄、弟だけで、恋人や好きな人、愛する人などは男性にはいなかった。夫は元はそうだった人もいただろうに、国力増強の一翼を担う種馬になったことで、男性リストに入れてもらえたのだと思う。

タバコを長年吸って、COPDになって、喉の筋肉を強くするために、風呂で懐メロを大声で歌う。そして、モボ・モガが闊歩した遥けき昭和を懐かしみ、昔の盛り場は銀座、浅草、新宿だけだったことを知り、軟弱な風潮と言われた恋愛は否定され、彼氏は男と認めてもらえず戦時下では不遇をかこっていたが、戦争に負けて民主主義になって、恋愛が自由を獲得して、彼氏が一人前に認知され、彼女は貞操観念を知らぬ新種の雌人間に生まれ変わった。

こんなことが、風呂の中で数曲の懐メロを歌う間に、頭の中を駆け巡る。喉の筋肉強化だけでなく頭の血管も血流が活発になるという副次効果が得られる。

・・・ああ いい湯だな・・・ ごぼごぼ

(2021.4.1 91歳の誕生日の夜)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

| オークションで | 衝動買いの楽しみ |

(77年ぶりに懐かしいカメラを手にした喜び)

樫村慶一

私の父は1943年(昭和18年)、まだ戦争が内地には激しい衝撃をもたらさない前に逝ってしまった。77年前、私が13歳の時である。新宿の伊勢丹の並びにオリンピックと言うレストランがあり、その横の露地を入ったところで小さな写真屋をやっていた。今の紀伊国屋書店がある辺りになる。”現像焼付け引伸ばし”のことをDPEと言い、DP屋と言ったものだ。勿論カメラの修理や販売もする。その親父の夢を、昨年末に死んでから初めて見た。77年ぶりである。

脳細胞が頭の大掃除でもして一番奥にかくれていた記憶を間違って呼び起こしてしまったのだろうか。親父の夢はどうでもいいのだが、そのことに関連して、昔のカメラのことを思い出した。客が修理依頼に持ってきたものとか、売り物とか、とにかく戦前の蛇腹式レンズシャッターのカメラを弄り回して親父に怒鳴れた。神話のような思いでである。子供ながらにも欲しいと思っていた。

その頃のカメラがまざまさと蘇ってきた。ライカ、コンタックス、ローライ、エキサクタ、ホクトレンデル、ロボット、バルダックス、コダック・レチナ、国産の六桜社(小西六兵衛創業の小西六、今のコニカ)のパール、ミノルタなどなど、思い出すときりがない、どれも手に取って弄ったりした。特に蛇腹カメラの感触が手に蘇った。そして、今はこれらの懐メロならぬ、懐かしカメラはどうなっているのか気になった。10年位前までは、新宿東口の武蔵野館近辺に2,3軒の中古カメラ屋があり、ウインドウに色々並んでいた。それを思い出して早速ネットで検索すると、カメラ屋自体がほとんどない、最寄りの池袋にあるのを知り出かけた。次々に他の店を教えてくれ結局4軒当たってみたが、ライカ型の鏡胴式はあるが蛇腹カメラはどこにもない。やっぱり、もう化石になってしまったかと思ったとき、最後の店の年配店員が、カメラの名前で直接ネットを検索してごらんなさいとアドバイスしてくれた。そしてヤフオクというサイトに繋がった。これが次の喜びと感激につながった。

|

|||||||||

|

それまで、ヤフオクという名前を知らなかった。ヤフーオークションの略ということを娘から教えられた。試しに”セミパール”と入力してみた。あるはあるは、蛇腹カメラが次からつぎへと出てくるではないか。昔も台数はとにかく、カメラの種類としては蛇腹はそんなに銘柄が多かったわけではない。決定的な欠点は、革製の蛇腹が使いこなすと切れて光が漏れることである。世界のカメラ界の王者だったドイツでも、ライカ、コンタックスを始め鏡胴式が多い。蛇腹式は、なんと言ってもカール・ツァイスのイコンタ・シリーズだ。イコンタ、セミイコンタ、イコンタ・ベビーイコンタの3兄弟、で、イコンタとセミにはそれぞれスーパーと言う距離計とレンズ焦点が連動したのがある。これをそっくり真似したのが六桜社のパールで、同じように3兄弟にスーパーまである。へーと驚きに満たされた私の心は逸った(はやった)。ルールもよくわからないままに、懐古心に心が乗っ取られたように、次々と入札を続け、年末の1週間で、何と7台も落札した。(写真参照)。

落札してからの気がかりはフイルムがあるかどうかである。イコンタ、パールは画面サイズが横6cm縦9cmで120型(昔のブロニー判)フイルムを使う。セミイコンタ、セミパールは縦が半分の4.5cmであって、同じフイルムを使う。ベビーは名前の通りとても小さくて可愛い。画面サイズは横4cm縦3cmと一回り小さく、フイルムも127型(旧ベスト判)を使用する。120型は5本で約4500円と高いけど市場には十分にあるが、ベスト判はなかなか手に入りにくいしもっと高い。次はいよいよ試写である。

写真を写す場合の基本は、距離、レンズの明るさを調整する絞り、シャッター速度の3条件が被写体にうまく合わないと良い写真は穫れない。今のディジタルカメラはこれらの仕事をみな自動でやってくれる。だからデジカメしか知らない人は、昔のカメラは使えない。写真とは中が真っ暗な箱の1面に針で孔をあけ、反対側にクモリガラスを置くと、目の前に見えるものが上下反対になってみえる。これが写真の原理だ。つまり、穴が小さければ小さいほど、焦点がぴったり合ってピンボケにならない、だけど、入ってくる光の量が少ないからガラスに映る画像が暗い、それと、近い物にはピントが良く合わない。こういった条件を合わせるために、指先で上記の3条件を被写体に合わせてカメラを調節するわけである。昔はこの作業が当たり前だったけど、今ではこの作業がないので、バカチョンと言われる所以で、この調節作業が写真を撮る楽しみの半分であったけど、今ではそれがなくなってしまったんじゃないかと思う。されど、昔だって1枚1枚、撮るたびに上記3条件を正確に合わせるわけではなかった。そうじゃないと一瞬の物は撮れないから。

そこで、ある数字に合わせておけば、大体うまく撮れる基準みたいなものがある。それに常時合わせておけば、とっさの場合にも一応見られる写真(ピンボケとか露出の過不足が極端にならない)が撮れるものである。だから、ロバート・キャパが有名な「倒れる兵士」なんて被写体をものにできるのだ。兵士が倒れるのを、ちょっと待って、今距離合わせているから、なんていったって通じない。私の経験では、距離は10メートル位に固定し、昼光だったらレンズ絞りをF6.3(フイルム感光速度をISO200~400の場合)、シャッター速度を125分の1にセットしておけば、兵士が倒れる瞬間が撮れると思う。この勘は昔弄った経験によるもので、一番の問題はフイルム感度とシャッター速度のマッチングがうまくできるかどうかである。80年近い昔の経験が今でも通じるかどうかが、高価なフイルム1本無駄にする覚悟で試写した結果にかかっている。

試写の結果はまずまずであった。距離、シャッター速度、絞りいずれも、昔の勘でセットしたがほぼ思った通りの出来栄えである。暗い場所でも露出速度が若干足りないものがあったけど、全体で75点くらいはつけられる。まずは目出たし目出たしの結果になった。次は可愛いベビーイコンタちゃんを使ってベスト判(今は127型という)の試写である。手振れが一番注意する点だ。

もうすぐ91歳、男の健常年齢は70歳といわれる、平均寿命79歳までの9年間は介護されてベッドで寝ている期間だとある週刊誌に書いてあった。もうとっくにその危険水域は抜けたけど、コロナのような悪魔が出没するこの太陽系の惑星上では、いつ何が起きるか全く見通せない。今日1日、明日1日、好きなことやをって過ごすのが利口な生き方だと思う。下手に白寿だとか紀寿だとかを狙うには、今の地球は危険が多すぎる。暮れから年越しになった77年ぶりの天国からの贈り物に、今再びの籠の鳥生活の恰好の慰めになっている。皆さんも今年が良い年になりますように。

おわり

(2021.1.15記)

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

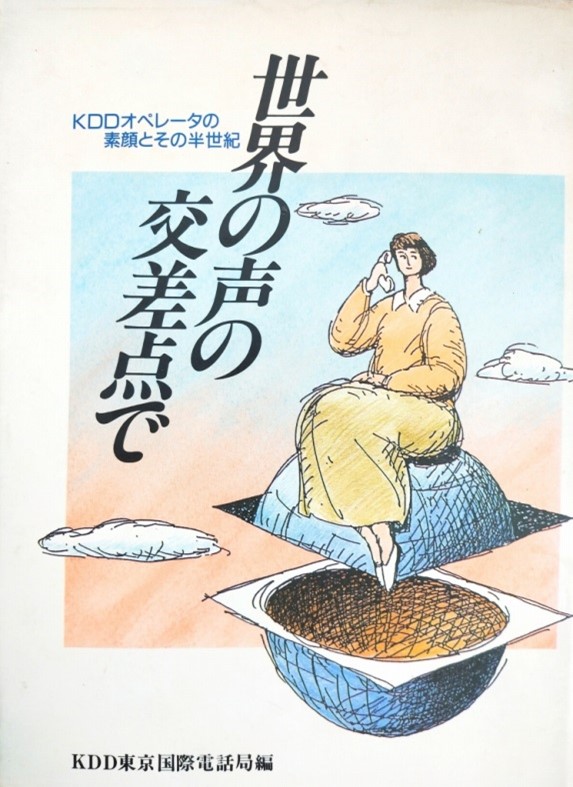

| 「世界の声の交差点で」 | (旧KDD東京国際電話局) | をYoutubeで | 期間限定配信 |

前尾津也子

「世界の声の交差点で」という本をご存知でしょうか。「KDDオペレータの素顔とその半世紀」とサブタイトルがついたこの本は、昭和62年に旧KDD東京国際電話局で発行されました。当時の三好安夫電話局長、桑山昌次副局長の後押しもあり、電話局の課長をされていた大谷恭子さんのもとに、何人かの編集メンバーが集まり作成しました。私も編集メンバーの一人として、資料室の古い資料を調べたり、先輩から話を聞いたりして、一生懸命オペレータの歴史をまとめました。

今年は戦後75年という節目の年でもあり、国際電話オペレータから見た第二次世界大戦を歴史の一部としても、広くご紹介したいと思いました。

東京―マニラ間に初の国際電話が始まる。 東京―マニラ間に初の国際電話が始まる。 |

昭和25年当時のオペレータ |

(「世界の声の交差点で」より)

私は趣味で朗読を続けておりますが、今年はコロナの影響で、「朗読アラカルト」というイベントがオンライン開催になりました。より多くの方に聴いていただけるこの機会に、「世界の声の交差点で」を朗読したいと思い、KDDIからも快諾いただきました。

朗読した動画は、12月12日(土)~12月26日(土)までの2週間限定で、Youtubeで公開されます。

舞台で撮影した方も多い中、私はZOOMを使って自宅で撮影したので、画質も音質も悪く情けないのですが、オペレータの体験を通じて、国境を越えた人と人のつながりや戦争について考えるきっかけになればと願っております。また、懐かしい国際電話の時代を思い出し、話題にしていただけると嬉しいです。拙い朗読ですが、ぜひご覧ください。

<でご覧になる場合は、こちらをクリック>

前尾は29分位から登場します。

いいね!ボタン

メッセージもよろしく。

前尾さんへのメッセージ

前尾さんへのメッセージをよろしく

前尾さんへのメッセージを書き込むことができる欄を設けました。

ログインして「+追加」ボタンをクリックし、表示されるフォームに感想やコメントなど自由に書き込んで「決定」ボタンをクリックしてください。

ログインせずに上の❤ハートマークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。

|

幻の ミャンマー旅行 牛尾哲久

|

翌日、ヤンゴン市内の金ピカの仏塔シェダゴンパゴダ等市内観光を楽しみました。次の日、飛行機でバガンという古都に移動。バガンには3300以上もあるという仏塔が広大な平原に散らばる。2019年に世界遺産に登録されたばかりで欧米からの観光客が急増中とのこと。私たちは夜明けとともに熱気球に乗って空から幻想的でエキゾチックな風景を眺めながら感動に浸った。翌日ヤンゴンに戻り市内観光、ショッピングのあとKさんの家族と会食、懇談。最終日にはヤンゴン郊外のKさんの祖父Nさんが眠る墓を訪れ墓前にNさんの遺影を供え在りし日のNさんを偲んだ。そしてミャンマーを後にした。・・・筈であった。

Kさんからのお誘いもあり3か月前から周到に計画しフライト、ホテル等すべて準備万端のところに降って沸いたようにコロナ騒ぎが発生しミャンマー旅行は夢と消えました。

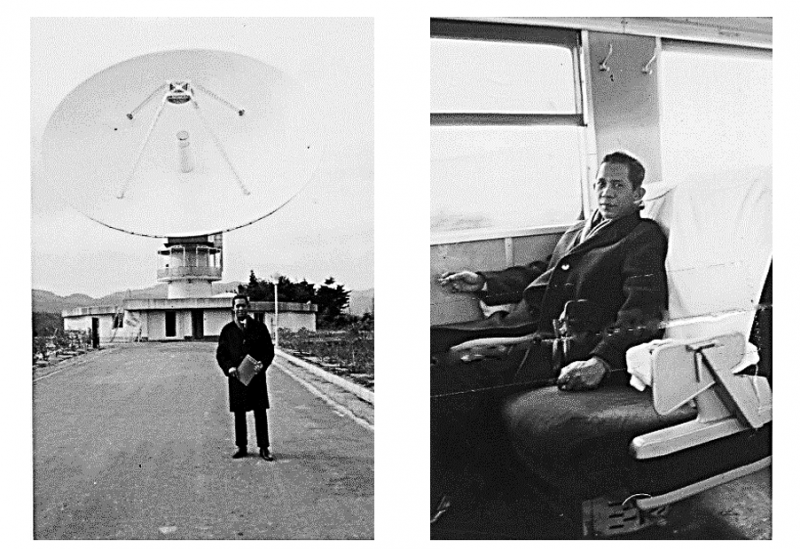

そもそも今回のミャンマー旅行のきっかけは1967年のNさんとの出会いにあります。私が当時の国際電信電話会社(現KDDI)に入社したばかりの頃ビルマ(現ミャンマー)からNさんという技術研修生が訪れました。大手町の現場にいた私にその研修生を茨城の宇宙通信実験所の見学に案内するようにとの出張命令が下されたのがNさんとの縁の始まりです。その宇宙通信実験所は1963年のケネディ大統領暗殺のニュースを史上初の衛星テレビ中継で日本に伝えたことで知られています。

その後Nさんとはクリスマスカードを交わす程度の交流を続けていましたが、いつしか音信も途絶えNさんのことはすっかり忘れていました。

2017年夏のことです。見慣れない英文の手紙が届きました。要約すると「私はNの孫娘Kです。東京に住んでいます。今春、東京医科歯科大学博士コースを卒業しました。あなたは祖父Nの良き友人なのでぜひお会いしたい。祖父は1993年に他界」とのこと。彼女の夫も同大を同時に卒業、妹も日本のIT企業に勤めているとのこと。相次ぐ台風を避けてようやく9月に家内と娘と一緒に港区のレストランで落合い会食・懇談しました。

初対面なのにすぐに打ち解けました。ミャンマーの人たちの人懐っこさ、優しさ、義理堅さ、縁を大切にする心は仏教によるものなのでしょうか。再会を期して別れました。Kさん夫妻は12月に美しいクリスマスカードを送ってくれてほどなくミャンマーへ帰国しました。

2020年3月の「ミャンマー旅行」はコロナのお陰で幻になりましたがKさんとの再会はどうしても諦めきれませんでした。

そこで一計を案じました。「オンラインミーテイング」です。今の時代パソコンさえあればZoomというアプリで簡単に「会える」のです。問題は先方のインターネット環境とパソコン習熟度がどうなのかということです。Kさんにメールで問い合わせてみたら意外にも即座に「OK」との返事が来て驚きました。時差を考慮して出会う日時を調整し5月の「ステイホーム」のさなか海を越えてオンラインでKさんのご家族と出会い、親しくお話しをすることができました。

インターネットは素晴らしい!

コロナのお陰でオンライン化が急速に進展しています。「ピンチはチャンス」「災い転じて福となす」でいい世の中になればと思うこの頃です。

国際文化会館にて(左側、手前から二人目がKさん)

| 宇宙通信実験所出張時、 パラボラアンテナを背景に |

Nさん |

|

日々の報道に対する疑問 稲垣 和則 |

地球レベルで感染拡大を続けている新型コロナウィルスですが、政府が報じる日本国内の感染状況は、主な諸外国に比べて感染数、死亡数ともに圧倒的に少なく、上手く抑え込んでいるように数字上は見えます。この理由として、日本人は清潔好きで、手洗い、マスクの着用など、マナーをきっちりと守るなど、衛生面の習慣が身についていることにあると考えていました。

ところが、最近、政府が報じる感染者数、そのものに対し大きな疑問が湧いてきました。同じように思っている方が、皆さんの中にも少なからずおられるのではないでしょうか?

日本におけるPCR検査の数は、諸外国に比べて圧倒的な少なさです。日本でPCR検査を受けるには、まずは「相談」、次に「受診」、そして「検査」の手順となるようです。東京では検査までたどり着けるのは相談件数のたったの数%で、大凡97%の方が検査に辿り着けないのが現状と言われています。

この結果、日本の検査数は、欧米の主な国に対して1/10以下、お隣の韓国(人口、面積ともに日本の半分以下)と比べて数十分の1といった具合です。感染の確認にはPCR検査は不可欠ですから、PCR検査数を抑えると言うのは、例えれば、夜空の星の数を数えるのに、サングラスをかけて数えるようなもので、決して感染の実情を把握することにはなりません。

こうした疑念を抱き始めた最中、先日、慶應大学病院で行われたPCR検査の報告に目が止まりました。なぜなら、この報告をもとに現在の東京地区での感染状況を推測すると驚くべき結果となるからです。

まずは、慶應病院の検査報告ですが内容をこちらに引用します。

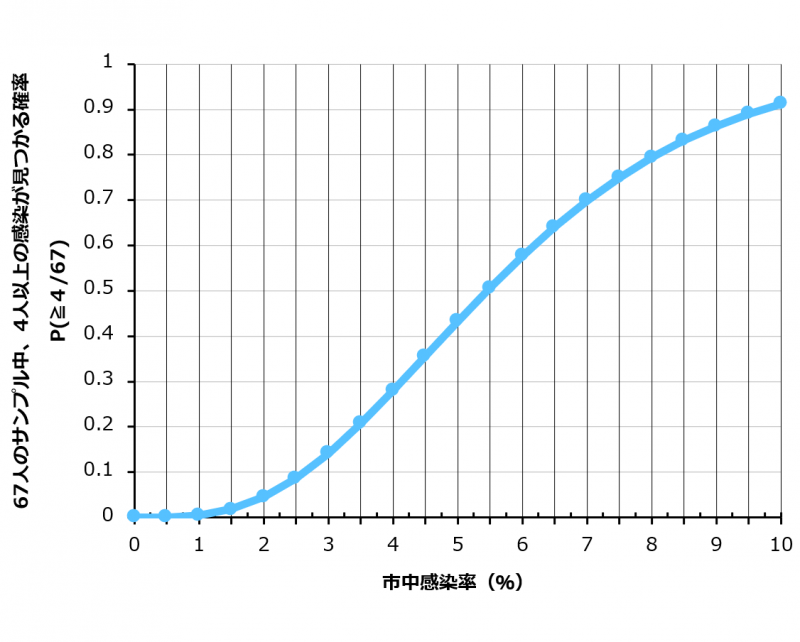

『4月13日から4月19日の期間に行われた術前および入院前PCR検査において、新型コロナウイルス感染症以外の治療を目的とした無症状の患者さんのうち5.97%の陽性者(4人/67人中)が確認されました。これは院外・市中で感染したものと考えられ、地域での感染の状況を反映している可能性があり、感染防止にむけてさらなる策を講じていく必要があると考えております。』

要するに、地域の67人の無症状の人を対象にPCR検査を実施したところ、そのうちから4人の感染が確認されたと報告しています。 この比率は約6%で衝撃的な値です。しかし、サンプル数が十分ではなく、この6%をそのまま市中感染率と推定するするはできません。たまたま、多くの感染者を拾い上げてしまったということがあり得るからです。

サンプル数に対して、何人の感染者がピックアップされるかの確率分布は二項分布になります。 そこで、この分布特性を使えば、より信頼高い結論を導くことが可能となります。

まず、サンプル数67に対して、感染者数が4以上になる確率と感染者割合(市中感染率)との関係を求めたのがこのグラフです。

同グラフから、市中感染率が高くなると、当然ではありますが67のサンプル中に4以上の感染者が含まれる確率は高くなり、感染率5.5%で0.5となることがわかります。しかし、この結果を持って直ちに感染率を5.5%とするには、繰り返しになりますが、サンプル数が十分ではなく信頼ができません。

そこでもう少し安全サイドで評価することにします。例えば感染率1%の場合の縦軸の値は小さすぎて図からは読み取れませんが、約0.005です。 このことは、感染率が1%では、サンプル67の中に、4人以上の感染者が見つかる確率は0.5%で、まずはあり得ないことを意味します。裏返せば、67のサンプル中に4人以上の感染者が現れた場合、市中感染率は99.5%の確かさで1%以上であると結論づけられます。

控えめの1%でも100人に1人で、現在の東京都の人口は約1,400万人で、この1%は14万人に相当します。この人数は、4月26日現在、PCR検査で東京都で確認された数3,836人の約40倍です。即ち、PCR検査数の極端な絞り込みの結果、東京都全体の感染状況の把握を見失っているのではと危惧されます。

それでも日本ではコロナによる死者数が、4月26日現在、358人で他国に比べて圧倒的に少ないと思われるかもしれませんが、陽性でもPCR検査を受けず亡くなっている人が少なからずいるものと推測されます。厚生労働省の統計によれば、肺炎あるいは誤嚥性肺炎で亡くなる方が毎年10万人以上います。1日あたり300人で、この数はコロナでこれまでに亡くなった人数に近いものです。このような日々300人近く亡くなっている肺炎などの患者の方々の中にも、ある程度の割合の人がコロナに感染し、死期を早めた人が含まれているものと思われます。こうした人は、死後PCR検査を受けることもなくコロナ感染者の死亡数にカウントされていないと推測します。

この無症状の67人中の4人にPCR陽性が慶應病院で確認されたとのニュースは、4月23日にTVのいくつかの報道番組で取り上げられました。連日TVに出ずっぱりで、すっかり顔馴染みになった白鵬大学の岡田晴江氏(同氏には実験データ捏造の疑いも報じられていますが)、この報告を引用し、極めて深刻な感染状態にあるのではと指摘していましたが、具体的な分析には触れませんでした。また、4月26日(日)TBS サンデーモーニングでもジャーナリストの青木理氏も慶應病院の検査結果に触れましたが、結果が示す深刻さがどの程度、視聴者に伝わったかは分かりません。

この感染率1%、感染人数が発表数の40倍と言うのは極めてショッキングな数字であり、俄かには信じられませんし、信じたくもありません。しかし、ニューヨーク州で実施された最近の抗体検査(感染経験のある無し)の結果では、14%で陽性で、実際は公式発表数の40〜50倍が感染していると報じており、上記の感染率1%、発表数の40倍といった値も現実味を帯びてきます。

コロナは、感染者の80%が無症状・軽症(その内 30〜50%が無症状)で、発症直前にもっとも感染力があるようです。私の推測ですが、見えない所で感染がここまで広がっているとすると、「Stay Home!」で新たな感染をそれなりに抑えられたとしても、既に陽性で今のところ無症状な人の中からも時間の経過とともに発症する人が少なからず出てくるものと推測されます。と言うことは、「Stay Home!」はさらなる感染を抑える点では大切ですが、短期的な効果を期待するのは難しく、長期戦を覚悟する必要があるように思います。

日本は初期対応が遅れたと思います。 限定したPCR検査のデータをもとに、「よく踏ん張っている、持ち堪えている・・」と政府は言い続けていましたが、この間に確実に感染が広まったと思います。中国の習近平氏の来日の話、東京オリンピックも初期対応の遅れに影響したでしょう。諸外国のように、PCR検査を幅広く行い、徹底した感染状況の把握と感染者の隔離をすべだったと思います。日本にはMers, Sars の経験がなかったことが、今回の対応の遅れの原因にもなったようです。

お隣の韓国では、徹底したPCR検査が功を奏し、最近では新たな感染者数が一桁台の日が続いています。PCR検査に加えて、IT技術を活用した台湾は、新たな感染者がゼロの日が続いており、生活も通常に戻りつつあり、プロ野球も再開される予定とのこと、羨ましい限りです。

遅まきながら日本もPCR検査を拡大し、感染状況の正確・迅速な把握と陽性者の隔離を実施し、併せて医療体制の整備、強化、拡大を図って欲しいものです。我々も、これまで以上に行動を自粛し、マスクの着用、手洗いなどに努め、感染の防止に務める必要があります。

政府には、今回のコロナによる被害の拡大、収束の遅れに対し、国民の行動制限や権利制限に限界がある現行法のせいにしたり、国民が「Stay Home!」を十分に厳守しなかったことを理由、言い訳にして欲しくはないものです。

以上

(2020.4.26 投稿)

国立西洋美術館 松方コレクションをめぐる物語

―原田マハ著『美しき愚かものたちのタブロー』―

島崎 陽子

「日本の若者に本物の西洋画を見せてあげたい」

「これから大国と渡り合っていくためには、文化・芸術が必要だ」

史実に基づくフィクション。

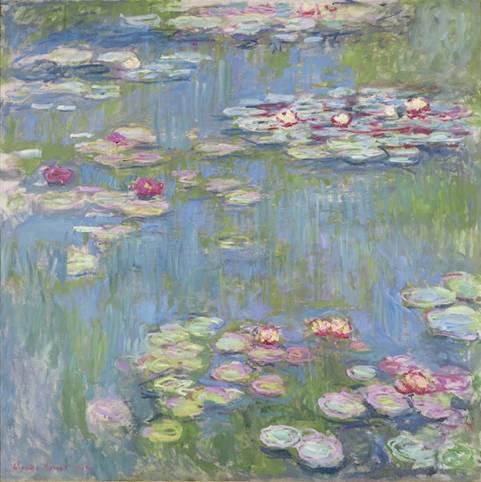

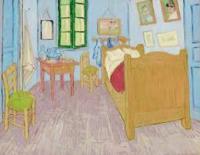

英国人画家フランク・ブラングィンの船と船乗りの絵に触発されて購入したことをきっかけに、ブラングィンの絵を購入するかわりに彼に美術品蒐集のアドバイスと援助を受け、ロンドン、パリの画廊をめぐりながら「人を見て絵を買う」という松方はモネ、ルノワール、ゴッホ、ロダン等々の作品を精力的に買い付けていく。モネに会いにジヴェルニーにも出かけ、好意的な歓待を受ける。

社長の肩書きより「美術コレクター」の肩書きが西洋の社会ではものをいい上流階級やビジネス界での潤滑油になっていることを身をもって体得していく。松方コレクションは数千点に上る一大コレクションに成長し、アメリカやロシアの大富豪たちのコレクションに比べても決して遜色ないほどになっていた。

ところが、しばらくして川崎造船所は経営危機に直面し松方は責任をとって社長を辞任、パリでコレクションの保管を任されていた右腕、日置釭三郎(実在の人物)は、自分はどうなるのかコレクションはどうなるのか、と青天の霹靂のなかで生き延びていくことに精一杯という状況へ様変わりしていった。

そして、ドイツ軍ナチスの波が押し寄せてくる。

松方からコレクションを日本へ送ってほしいと命を受ける日置、「我がタブロオの命運は君に預けた。ともに生き延びてくれ給え。ただそれのみを祈る」

日置はコレクションの保管のためにパリの西にある小さな村アボンタンに家を買い、フランス人の妻とともにコレクションの保管に精を出す。自宅まで踏み込んできたドイツ軍には二階のコレクションに気付かれることなく気力で押し返す。今の松方コレクションがあるのはこの人物の命をかけた血のにじむ行動と功績をなくして語れない。

二つの世界大戦で膨大な数の美術品は焼失、散逸、第二次世界大戦戦勝国フランスは母国の絵は敵国には渡さないと一方的に主張しフランスに接収されてしまう。

1951年のサンフランシスコ条約で吉田茂がフランスに直談判、コレクションの返還が大きく前進するが敗戦国の日本の立場は弱かった。交渉に交渉を重ね1953年吉田内閣はフランスから「寄贈返還」される松方コレクションを受け入れる為に国立西洋美術館の開設準備を始めることとなった。

ルノワール〈アルジェリア風のパリの女たち〉、モネ〈睡蓮、柳の反映〉が燦々と輝く太陽に照らされているように神々しく見えた。

ゴッホ〈アルルの寝室〉が展示されていないのは残念極まりない。

|

|

|

年号早見

☞ 西暦を入れて変換ボタンをクリックすると和暦が表示されます。

そこで、過去の宇宙開発の歴史とともに月に関する科学や面白いお話をまとめた文書を次の2つのサイトに掲載しました。

そこで、過去の宇宙開発の歴史とともに月に関する科学や面白いお話をまとめた文書を次の2つのサイトに掲載しました。

獺祭が封を開けられずに冷蔵庫に鎮座しているとのこと。もったいない。日本酒は時間が経つと少しずつ変化していきます。冷蔵庫に入れてあればその変化は遅くなりますが、それでもやはり変化していき、少しずつ熟成香が出てきます。フレッシュなうちに飲まれることをお勧めします。

獺祭が封を開けられずに冷蔵庫に鎮座しているとのこと。もったいない。日本酒は時間が経つと少しずつ変化していきます。冷蔵庫に入れてあればその変化は遅くなりますが、それでもやはり変化していき、少しずつ熟成香が出てきます。フレッシュなうちに飲まれることをお勧めします。

76年前のこの日に比べ、80年前の12月8日は、小学校6年生で、朝校庭に全校生徒が集められ校長から、戦争開始の訓話があった。しかし、その時間までに家で1度ならず、「大本営陸海軍部発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英両国と戦闘状態に入れり」の意気軒昂たる開戦発表は聞いていたので、別に改めて気持ちが引き締まったことはなかった。それでも子供達なりに、周りの友達と、ヤッタナー、スゲーナーなんて飛び上がったりしたものである。

76年前のこの日に比べ、80年前の12月8日は、小学校6年生で、朝校庭に全校生徒が集められ校長から、戦争開始の訓話があった。しかし、その時間までに家で1度ならず、「大本営陸海軍部発表、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英両国と戦闘状態に入れり」の意気軒昂たる開戦発表は聞いていたので、別に改めて気持ちが引き締まったことはなかった。それでも子供達なりに、周りの友達と、ヤッタナー、スゲーナーなんて飛び上がったりしたものである。