第20回 2026年1月31日掲載

藤岡雅宣の モバイル技術百景

|

バックナンバー

藤岡雅宣さんがインプレス社のサイト”ケータイWatch”に掲載された連載記事を紹介しています。▼

|

2026年1月 藤岡雅宣の「モバイル技術百景」

5Gの本命「ネットワークスライシング」とは何か? 藤岡 雅宣 2026年1月30日 16:21 一つのネットワークを、用途別に複数の仮想的な「専用ネットワーク」として使い分ける仕組みがネットワークスライシングです。今年辺りから5Gはスタンドアローン(SA:Standalone)化が一段と進み、スライシングを広く活用できる土台が整ってきます。 5G SAでは、サービスごとに求められる通信品質をねらいどおりに提供しやすくするために、ネットワークスライシングが重要な役割を担います。 本連載前回の記事では、L4S(Low Latency, Low Loss, and Scalable Throughput)を中心に、通信品質を担保するためのネットワーク技術を取り上げました。こうした技術は、スライシングやサービス品質(QoS:Quality of Service)制御と組み合わせることで効果を発揮しやすくなります。 そこで今回は、ネットワークスライシングとは何か整理し、私たちユーザーにとってのメリット、そしてどのような形で利用できるのか見ていきます。

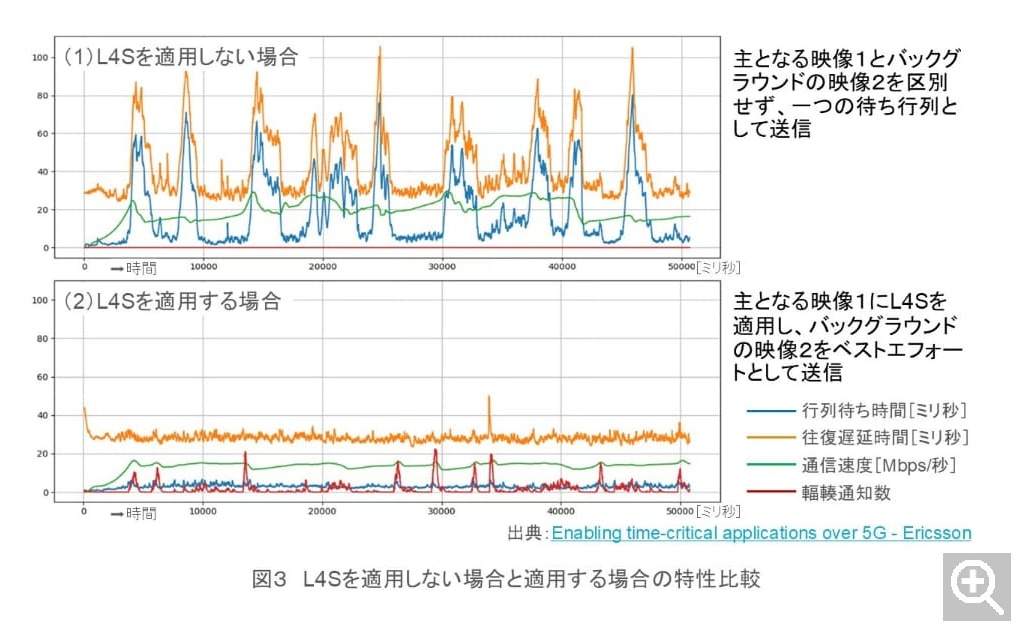

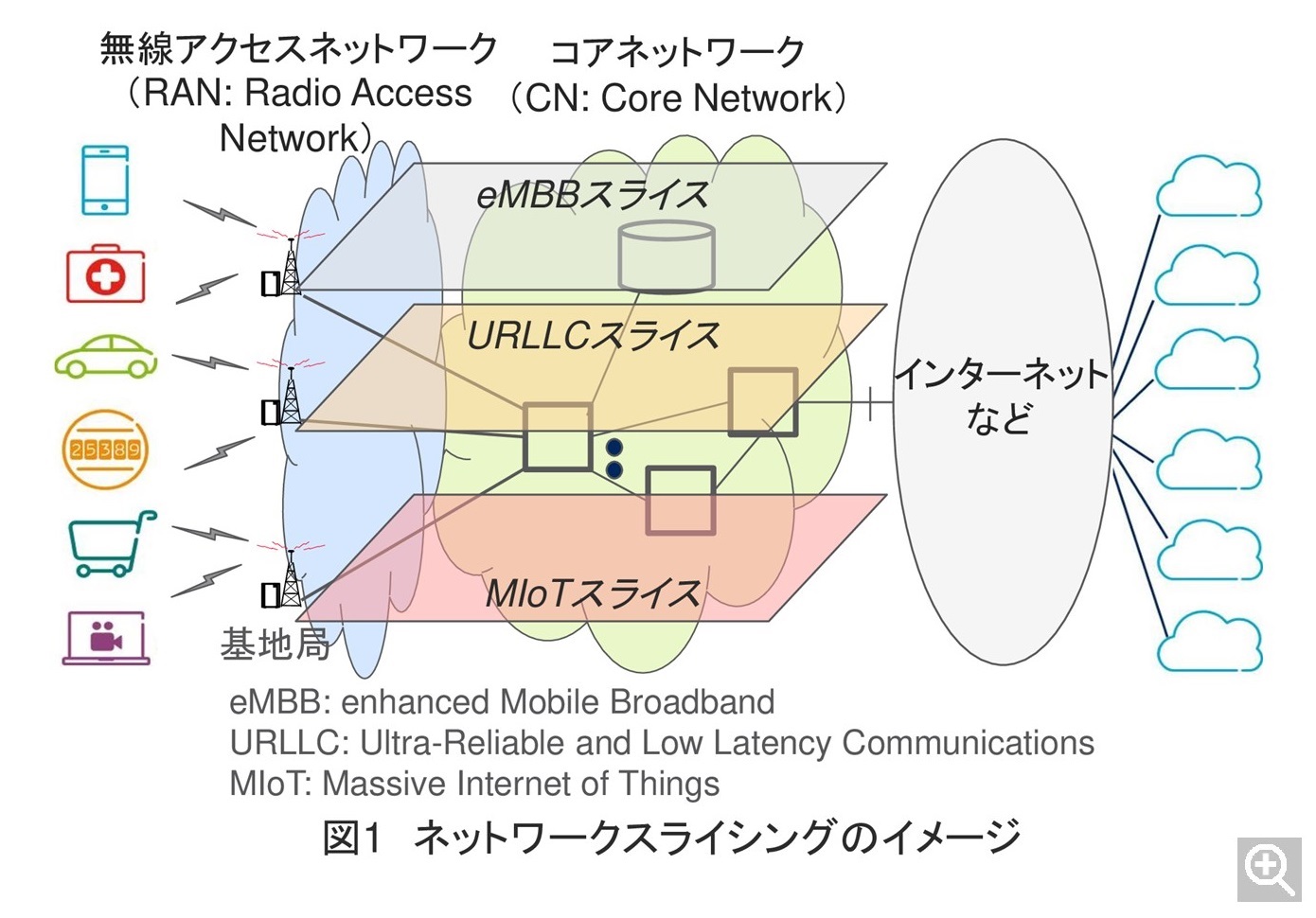

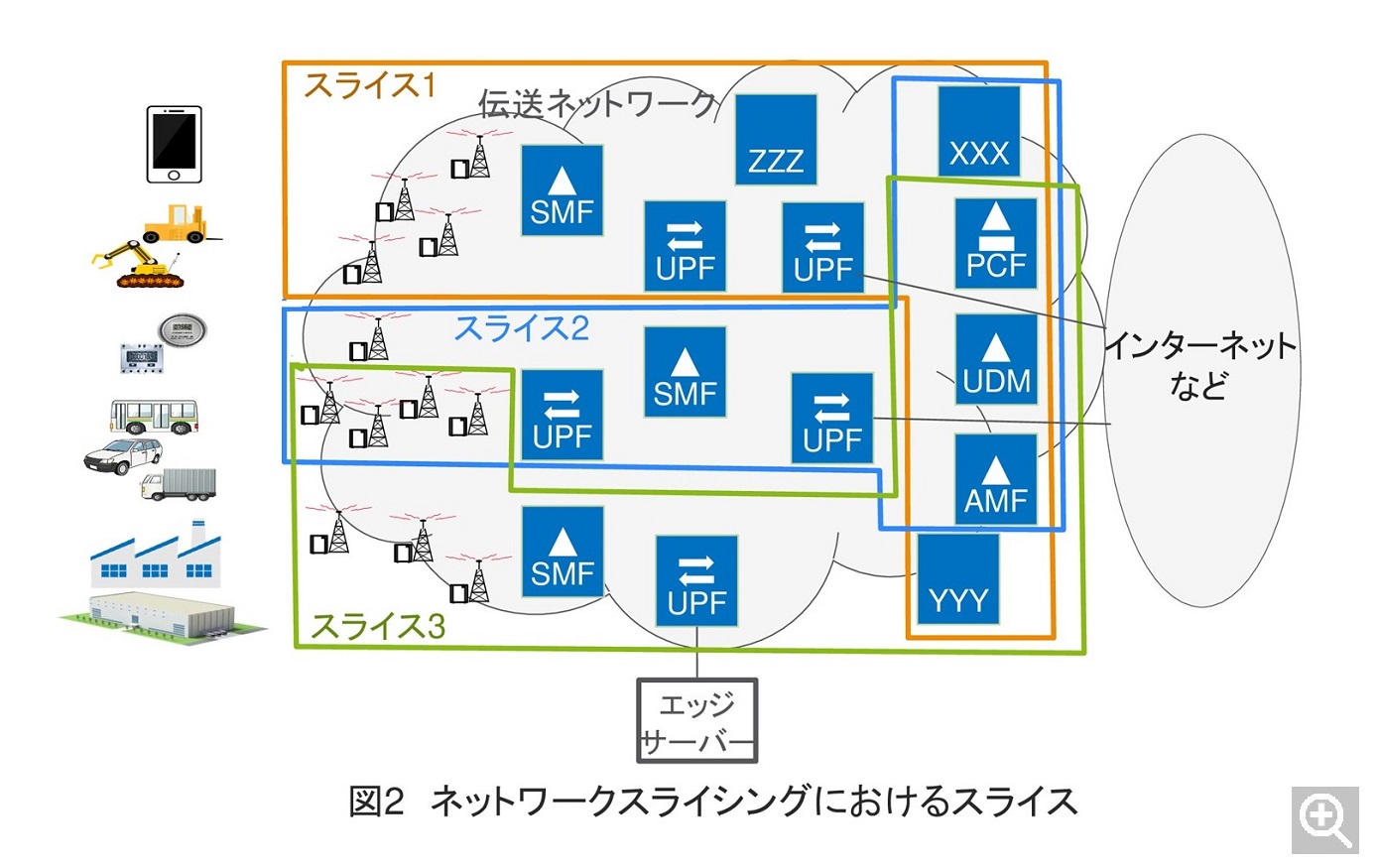

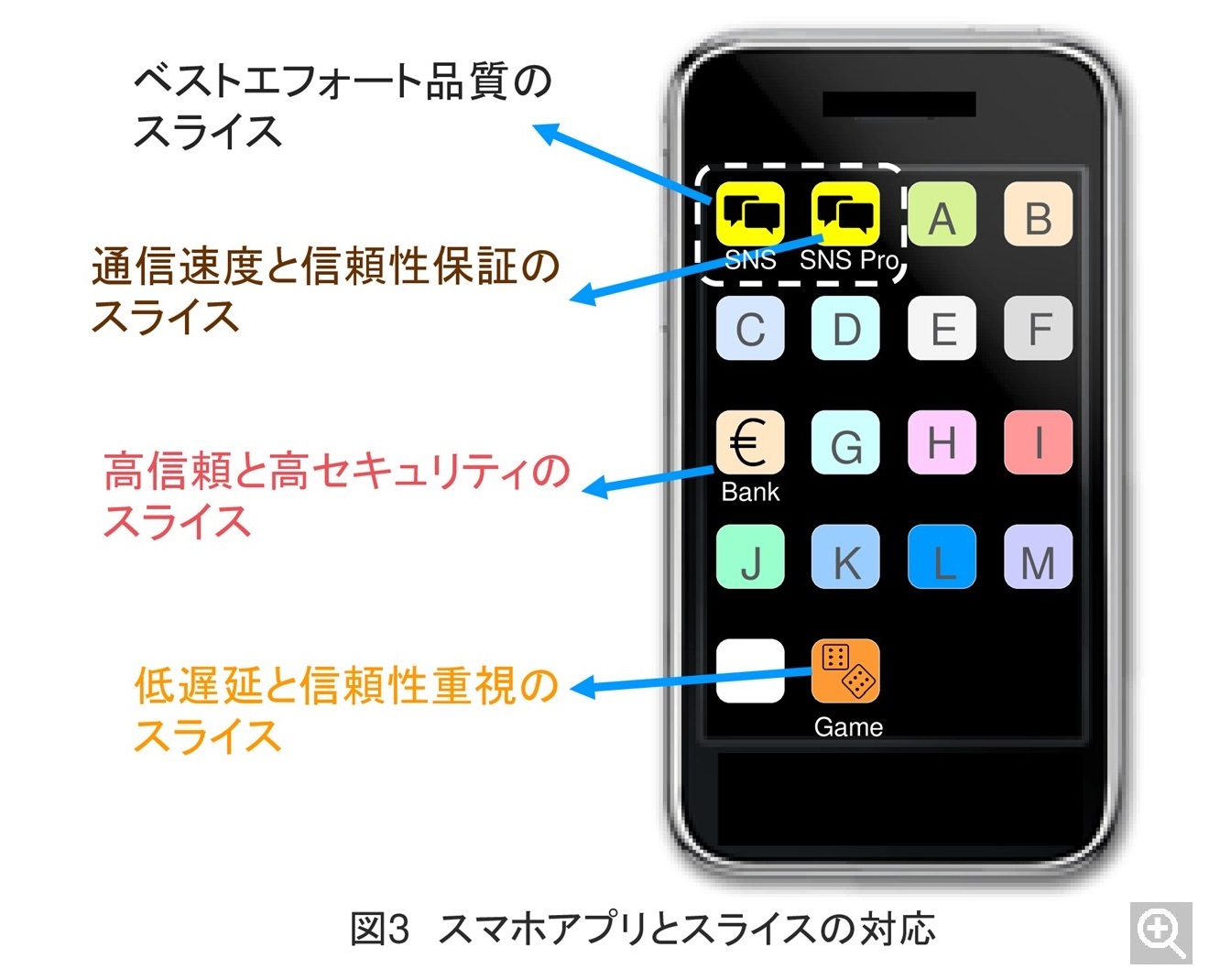

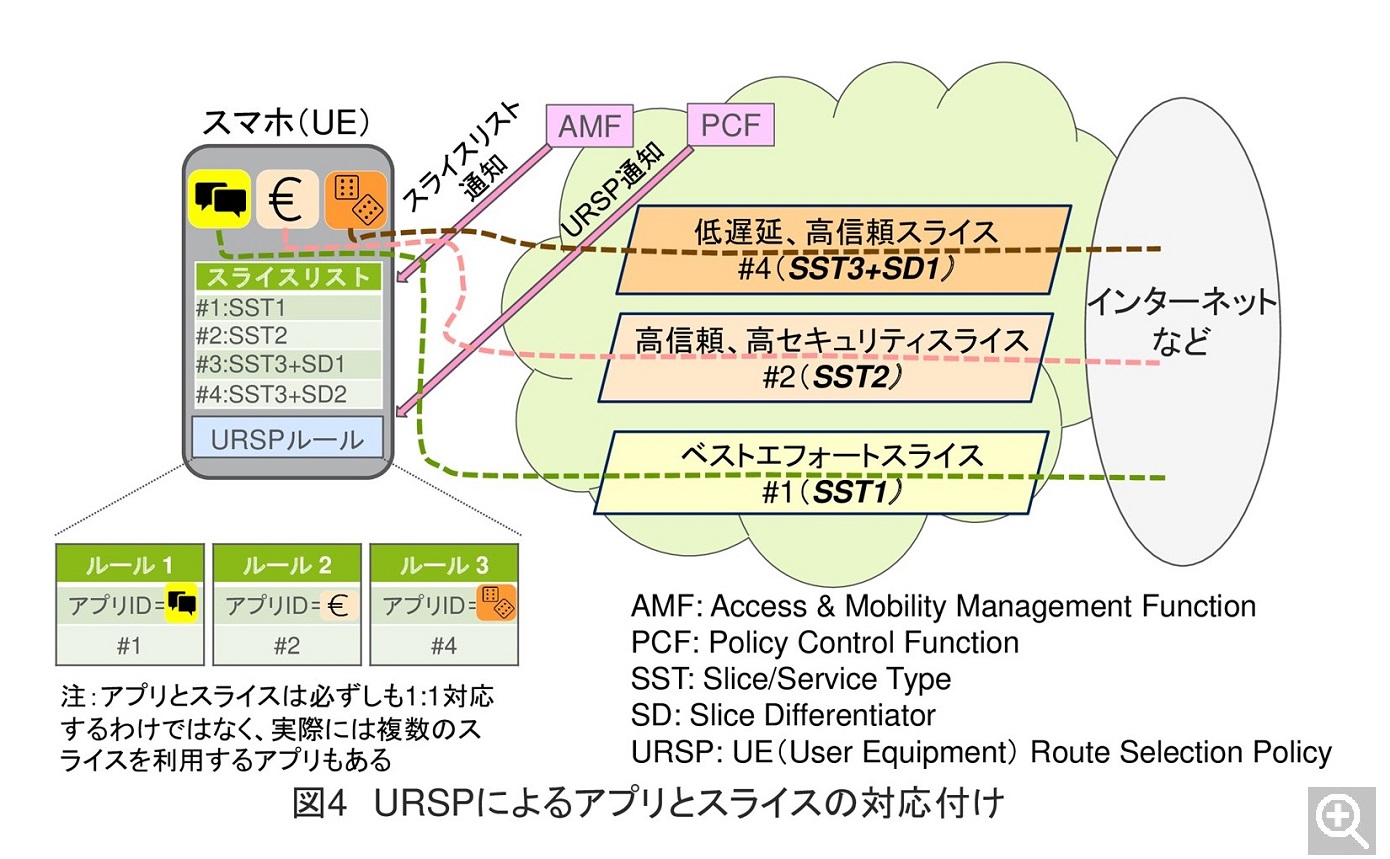

| ネットワークスライシングとは ネットワークスライシングというのは、ハムや食パンを薄く切るようにネットワーク上の個々の通信や接続を切り分けるという意味ではありません。ここでいうスライスとは、ネットワークの機能やリソースの一部を目的・用途に応じて束ねて切り出した、用途別のサブネットワーク(論理的なネットワーク)を指します。 ネットワークスライシングについての説明に当たって、まず5Gネットワーク全体の構成と、スマホなどの端末がどのようにネットワークに接続され、サービスが提供されるかを確認しておきましょう。 図1に示すように、モバイルネットワークは無線で端末とやりとりする基地局群からなる無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)と、端末の認証(正当な利用者・端末であることの確認)、通信経路の設定・選択、通信接続の設定・開放などを担うコアネットワーク(CN:Core Network)から構成されます。5Gスタンドアローン(SA)では、このCNは5G Core(5GC)と呼ばれます。 ネットワークスライシングでは、こうしたRANおよび5GCの機能・リソースの一部を、用途別に「スライス」として論理的に切り出します。そして、サービス(または通信の種類)ごとに適切なスライスを割り当てることで、サービスごとに使用するネットワークリソースを区分し求められる通信品質が確実に実現されるようにします。 従来の4Gや5G NSA(Non-Standalone)ではスライシングの仕組みは使わずどのような用途でも基本同等に扱っていますが、5G SAでは用途別にその用途に合ったスライスを利用するということになります。 これまでも緊急通信などでは優先接続を行うといったようなことはありましたが、一般の通信サービス全般をクラス分けするような革新的な仕組みがネットワークスライシングです。 5G SAでは、端末の接続や通信サービスは全てスライスの枠組みで実現されます。ただ、初期の5G SAでは複数のスライスを区分せず、単一のデフォルトスライスのみを利用して運用されていることがあります。 5G SAが本格化すると、ネットワーク上に複数のスライスが準備されます。端末は接続時に利用可能なスライスのリストを見た上で、各々の通信をいずれかのスライス上で設定します。ただし、実際に複数あるスライスをどう使い分けるか、各々のサービスでどのスライスを利用するかは通信事業者のネットワーク設計や運用の仕方に依存します。 さて、5Gは元来eMBB(enhanced Mobile Broadband)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、mMTC(massive Machine Type Communications)と呼ばれる3つに大きく分類される利用シナリオ、サービスを実現することを目指して設計されています。 eMBBは一般的なスマホアプリや動画の視聴に向く、大容量・広帯域を重視した通信を意味します。 一方、URLLCは機器の遠隔操作やリアルタイムでの制御など、高信頼、低遅延(データを送信してから受信するまでの時間が短いこと)が求められる通信を指します。クラウドゲームでもリアルタイム性が必要なものはURLLC型の通信といえます。 mMTC は、メーター類や各種センサーのようにデータ量が小さく、遅延に寛容な通信を想定します。 これに基づき、5Gの標準ではスライスの代表的な種別(SST:Slice/Service Type)として、図1に示すようにeMBB、URLLC及びmMTCに対応するMIoT(Massive Internet of Things)が規定されています。 これら以外に、産業用途で決められた品質・信頼性・安定性を重視するHMTC(High-Performance Machine-Type Communications)及び、VR(Virtual Reality)やAR(Augmented Reality)を含むXR(eXtended Reality)など没入型アプリのように大容量と低遅延の両立を志向するHDLLC(High Data rate and Low Latency Communications)も、標準のSSTとして定義されています。 さらに、通信事業者がサービスや用途に応じて、これらとは異なる独自のスライス(独自SST)を定義し、設定することも可能です。サービスの多様化に伴い、企業ユーザーなどの特定ユーザーに個別にスライスを割り当てるような運用が導入されれば、数十個、数百個の種別のスライスを設定することも考えられます。 | ネットワーク機能の集合としてのスライス 5GネットワークはRANや5GCから構成されますが、ネットワークスライシングで切り出すスライスとは具体的にどういうものなのか、少し深掘りしてみましょう。 5GCは多様な役割を持ちますが、役割ごとに異なるネットワーク機能(NF:Network Function)の集まりとして実装されます。私たちが利用するサービスは、スマホ(端末)上のアプリと、インターネット上などに配置されたサーバーが接続され、信号やデータを相互にやりとりすることで成立します。この過程で、認証やセッション(通信接続)制御、経路設定などを、複数のNFが連携して実現します。 RANを構成する無線基地局もNFとして規定されています。5Gネットワークとしては、実際にはRANと5GCの間や5GC内のNF間を接続する伝送路やユーザーのデータを運ぶパケットを転送、ルーティングするルーターなども構成要素となっています。 図2に示すように、スライスというのはサブネットワークとしてRAN及びCNのNF、伝送ネットワークの伝送路やルーターなどを含み、端末からインターネットなどの外部ネットワークの間をエンド・ツー・エンドで接続する機能を持ちます。 つまり、スライスは端末からインターネットなどにあるサーバーとの間の通信接続を単独で実現することができるサブネットワークと言うことができます。 5GCの中で規定された代表的なNFを見ていきましょう。たとえばAMF(Access and Mobility Management Function)は、各エリアに新たに移動してきた端末の5Gネットワークへの登録(ホテルのチェックインのような在圏の通知)や無線接続の管理を行います。SMF(Session Management Function)は、アプリの利用するセッションの設定や開放を行います。 UDM(Unified Data Management)は、各ユーザーの加入契約情報や端末認証情報、スマホの在圏位置情報などを保持するデータベース(記憶装置)に相当します。PCF(Policy Control Function)は各アプリからの要件に基づき、利用する通信フローの速度や遅延時間など目標とする品質(ポリシー)を設定します。 以上は端末の移動を検知したり通信を設定するための「制御」用NFですが、ユーザーが利用するアプリのデータをモバイルネットワークの中、そしてアプリサーバーなどにルーティングするUPF(User Plane Function)というNFもあります。 「UPF」の中のUser Plane(U-Plane)というのはユーザーのデータが送られる「面」という意味です。一方で、上記の制御用NFが制御信号を送る「面」をControl Plane(C-Plane)と呼び、5GCではこれら2つの面が役割上明確に分離されています。各スライスには必ず、C-PlaneとU-Plane両方のNFが含まれます。 スライスというのはネットワークのサブセットですが、サブセット間が互いに排他的に分離されている訳ではありません。実際、C-Planeの多くのNFは複数のスライスに含まれ、各スライスで必要とされる役割を果たします。一方、UPFやSMFは特定のスライス専用に設けられることが多くあります。 たとえば、低遅延が要求される5G端末機器の遠隔制御を考えた場合、遅延を低くするため、制御用のサーバーが機器から近いところにあることが想定されます。その場合、その機器から5Gネットワークを通してサーバーにつなぐために利用するスライスでは、サーバーの近くにUPFを配備してネットワークの「出口」を設けます。 このように端末から近いところにネットワークの出口を設けて低遅延を実現することを「エッジコンピューティング」(標準化上はMEC=Multi-access Edge Computing)と言いますが、MECをサポートするスライスではそのスライス専用のUPFが利用されます。 なお、基地局はC-PlaneとU-Plane両方の機能を含み、装置内部ではこれらを分離して実装します。実際、標準化の中では基地局の機能はC-PlaneとU-Planeに分けて規定されています。 | ネットワークスライシングとサービス品質 サービスごとに異なる通信品質を提供するうえで、ネットワークスライシングは重要な役割を果たします。通信品質には通信速度(スループット)だけでなく、遅延、信頼性(途切れにくさ)、遅延の変動(ジッタ)、混雑時の安定性などさまざまな指標があり、通信サービスごとに重視すべき指標は異なります。 たとえば動画視聴は多少遅延が大きくても支障になりにくい一方、ジッタが大きかったり映像が止まったりするとユーザー体験が大きく損なわれます。クラウドゲームや遠隔操作では、映像が高画質でもボタンやペダル操作の反応が遅いとストレスが大きくなります。さらに、災害時の連絡や決済のように、つながること自体が最優先となる通信もあります。 現実のモバイルネットワークは、移動や混雑状況に伴って品質が常に変動します。特に基地局とスマホの間の無線区間は電波という共有リソースを多人数で分け合うため、混雑の影響を受けやすいという課題があります。 従来は、こうした環境の中でできるだけ公平にサービスを提供するベストエフォート運用が中心でした。その結果、重要な通信であっても混雑や移動の影響を受け、品質が損なわれることがありました。 ネットワークスライシングは用途別のサブネットワークを切り出して運用する仕組みだと述べましたが、たとえば低遅延を重視するスライスでは、基地局側(RAN)で遅延を増やしにくい無線資源の割り当てや優先制御を行い、コアネットワーク(5GC)では遅延を抑える経路設定や適切なパケット待ち行列制御を組み合わせます。 本連載前回の記事では、5Gにおけるサービス品質の指標として規定されている5QI(5G QoS Identifier)を取り上げました。5QIは、通信フロー(接続)をどのような品質(遅延目標、許容損失、優先度など)で扱うべきかを示す品質指標です。 実際には、1つのスライスの中にも多様な通信フローが存在し、それぞれが同一または異なる5QIに紐付けられます。つまり、スライスと5QIは1対1の関係ではなく、一つのスライスの中に1つまたは複数の5QIの通信フローが混在できるように構成されます。 スライスの用途ごとに実現すべき品質の枠組み(運用基準やリソース割当て)を設け、その枠の中で5QIが個々の通信フローの要件を示します。 たとえば、ZOOMやTeamsが利用するスライスを想定すると、音声は遅延とジッタに敏感なので、低遅延の5QIが割り当てられます。映像は音声ほど遅延に敏感ではない一方、ある程度のスループットと安定性が欲しいので音声とは別の5QIになります。 一方、画面共有は多少遅延が増えても致命的ではないので、よりベストエフォート寄りの5QIを利用するといった具合です。 なお5QIは、ユーザーの加入条件やアプリが必要とする性能、端末から得られる情報などに基づいて、最終的にはネットワーク側で設定されます。同じアプリであっても、用途の異なる複数の通信フローを使う場合には、それぞれに異なる5QIを割り当てることも可能です。 本連載前回の記事では、L4S(Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput)やRRP(Radio Resource Partitioning)についても述べました。L4Sは、ネットワーク内でパケットの待ち行列を短く制御することで、低遅延と低損失の両立を狙う技術です。 RRPはRAN側で無線資源を論理的に分け、特定のサービスやユーザー群に一定の無線資源を確保(または優先)するための技術です。 ネットワークスライシングという用途別に必要なネットワークリソースの割り当てを実現するための枠組みの中で、L4Sは主にパケット転送における遅延・損失を抑える手段、RRPは無線区間で混雑時の影響を抑えるリソース配分の手段と位置付けられます。 これらと他のさまざまな技術を組み合わせることで、要求される通信品質の実現可能性を高めることができます。 | スマホにおけるネットワークスライシング ネットワークスライシングは期待するサービス品質を実現しやすくする仕組みなので、特定サービス用途や業務用・企業向けの装置や機器での利用が中心になると考えられます。一方で、私たちが使うスマホにおいても用途に応じた品質の提供という観点から重要な役割を担う可能性があります。 図3に示すように、たとえば同じSNSアプリであっても友人や家族との私的なやり取りと、会社の業務連絡としての利用(SNS Pro)では、求められる条件が異なることがあります。 私用ではベストエフォートの通信で十分な場合が多い一方、業務用では混雑時でも安定性や優先度を高めたい、といったニーズがあります。そのため今後、私用と業務用で異なるスライスを使い分けるといったことが考えられます。 同様に、モバイルバンキングでは信頼性やセキュリティ要件をより重視したスライスを、クラウドゲームやeスポーツでは低遅延や安定性を重視したスライスを利用する、といったシナリオも想定されます。 ただし、どのアプリをどのスライスに結び付けられるか、またどこまで品質を確実に提供できるかは、通信事業者のサービス提供形態やスマホOSの実装、運用設計によって左右されます。 スマホでスライスを利用するといっても、ユーザーがスライスを選んで接続するわけではありません。 実際には、同じ5Gネットワークにおいて用途に応じて、どのアプリでどのスライスを使うかをスマホとネットワークが協調して決めます。その鍵になるのがURSP(UE Route Selection Policy)です。UE(User Equipment)はスマホなどのモバイル端末を意味します。 URSPというのは、アプリの種別に応じて対応するスライス(正確には、アプリで利用する各通信フローがどのような特性の接続を利用するか)を決めるルールです。 業務アプリや動画、ゲームなど通信の種類に応じて、そのセッションに対応するスライスや接続先へ自動的に振り分け、混雑時でも重要な通信の品質を保ちやすくします。図4に、URSPによってアプリとスライスを対応付ける様子を示します。 スマホが電源投入時や圏外から圏内に移動して5Gネットワークに登録する際、あるいはネットワークの運用条件が変わった際などに、5GCはユーザーの契約に基づいて利用可能なスライス情報(スライス番号)を提示し、必要に応じてURSPをスマホへ通知(更新)します。スマホで利用可能なスライスの数は最大8となっており、5GCは最大8個のスライス番号を通知します。 スライス番号にはSSTの番号と、同じSSTの異なるスライスがある場合にはSD(Slice Differentiator)という番号が含まれています。 URSPはスマホ内に記憶しておき、これを参照してアプリ、通信の種類ごとのスライスへの振り分けを行います。 たとえば、一般的なWeb閲覧やSNSはベストエフォートでよい一方、業務用の通信や映像配信、遠隔操作などは混雑時でも安定した品質が欲しいという要求に対して、URSPを参照して各通信フローを適切なスライスに割り振ります。 URSPのような仕組みがなければ、端末は基本的に1つの接続で多くのアプリ、通信をまとめてサポートし、用途別に品質を切り分けるのが難しくなります。URSPを使うと、端末側でアプリや通信トラフィックの特性に応じて適切なスライスを選択できます。 その結果、混雑時でも重要な通信を守る、低遅延が必要な通信のユーザー体感を改善する、といった効果を得られやすくなります。 URSPを利用するためには、スマホOSの対応、通信事業者ネットワークでのサポート、アプリとURSPの対応やスマホ管理の仕組みが整う必要があります。 現状では、一般ユーザーが日常的にURSPを意識して使うというより、まずは業務用スマホ、イベント会場などの限定シーンで特定アプリだけ品質を安定させるといった形で導入が進みやすいと考えられます。 スマホOSの面では、iOS/Androidともにスライシングやアプリ単位の品質の扱いに関する仕組みが整備されつつあります。 ただし、URSPの運用の仕方やアプリとの結び付け方はOSごとに設計思想や前提が異なるため、同一の手順で両OSをまったく同じように運用できるとは限りません。OS間の互換性や運用ノウハウの成熟には、もう少し時間を要する可能性があります。 | 産業用途におけるネットワークスライシング 工場、物流、建設、発電などの現場では通信が利便性だけはなく、設備の稼働や安全に直結します。そのため、止められない、遅らせられない、混雑していてもデータを確実に届けたい、といった要求が一般ユーザーの利用より強くなります。 産業現場の通信要件は一様ではありません。たとえば、ロボットやAGV(Automated Guided Vehicle、無人搬送車)の制御、重機の遠隔操作では低遅延と高信頼が重要です。監視カメラや検査工程の映像伝送では大容量かつ安定したスループットが求められます。 一方、温度・振動などの各種センサーはデータ量が小さいものの、台数が多く省電力で長期運用したい、といった性質があります。 これらを同一ネットワークでベストエフォートのまま混在させると、混雑や無線状態の変化によって重要通信でも品質が揺らぎやすくなります。 ネットワークスライシングはこの課題に対して、用途ごとに必要な機能と制御ルール、リソース配分といった視点から用途別のサブネットワークを切り出します。RANでは、特定用途の通信に優先度を与えたり、混雑時の影響を受けにくいよう無線資源を分離・保護します。 5GCでは、接続先や経路設定、品質制御を用途別に設定し、必要に応じて現場近くにエッジを置くことで遅延を抑えやすくします。 さらに産業用途では、スライスを提供するだけでなく、監視・運用が重要です。遅延、損失、可用性などの指標を継続監視し、需要変動に応じてリソースを調整することで、要求されるSLA(Service Level Agreement、品質目標)の達成確率を高めます。 設備保全や作業者の安全を支える通信では、品質低下が発生してから対応するのではなく未然に発生を防止する必要があるため、スライシングの価値が大きくなります。 産業用途のネットワークスライシングは、多様な通信を一つの5Gネットワークで併存させながら、重要通信を混雑や環境変動から守り、現場の稼働と安全を支えるための基盤技術です。 一般利用より厳しい要件を持つ現場ほど、用途別に品質を担保し、運用まで含めて管理できるスライシングの効果が発揮されます。 産業用途のネットワークスライシングについては、スマホなど一般ユーザー向けよりは早期に活用されていくと期待されます。日本では、KDDIがスポーツ中継など放送事業者向けの映像通信でWAKONX Broadcastというサービスにスライシングを利用しているということですが、今後多くのユースケースが現れることが期待されます。 海外では、消防・救急や警察などが公共安全のために利用する重要通信、放送・ライブ中継の映像配信、モバイルネットワークを家庭などのブロードバンドサービスのために利用する固定無線アクセス(FWA: Fixed Wireless Access)やKDDIと同様、放送事業者向けの映像通信での利用が進んでいます。 | おわりに 実は、4G(LTE)の段階でも、用途に応じて通信を区別し品質を制御する考え方自体は規定されていました。しかし、4Gではエンド・ツー・エンドでネットワークリソースを切り分けてより確実に通信品質を提供するための実装や運用が十分に整わず、端末側の扱いも含めて柔軟性に限界がありました。 こうした技術面の制約に加え、市場の需要やビジネス面の事情も相まって、4Gではネットワークスライシングが広く普及するには至りませんでした。 一方、5G SAでは、品質を制御・保証するための仕組みが本格的に実装されつつあり、ベストエフォート一辺倒ではなく、サービスごとに求められる要件に応じた通信を提供しやすくなります。これにより、用途やユーザー体験に応じた料金、つまり必要な人には必要な品質を、適切な対価で提供するモデルも現実味を帯びてきます。 これまでの5Gは「速い」という価値が先行して4Gとの違いが明確化できず、必ずしも通信事業者の収益拡大に直結してきたとは言い切れません。今後ネットワークスライシングを活用して、一定の品質を提供できるサービスをわかりやすく商品化できれば、新たな収益源となることも期待されます。 5G SAの本格展開によりネットワークスライシングの活用が進み、2026年が5Gの価値がユーザー体験とビジネスの両面で立ち上がり始めるターニングポイントになることを期待します。 | 藤岡 雅宣 1998年エリクソン・ジャパン入社、IMT2000プロダクト・マネージメント部長や事業開発本部長として新規事業の開拓、新技術分野に関わる研究開発を総括。2005年から2023年までCTO。前職はKDD(現KDDI)で、ネットワーク技術の研究、新規サービス用システムの開発を担当。主な著書:『ワイヤレス・ブロードバンド教科書』、『5G教科書 ―LTE/IoTから5Gまで―』、『続・5G教科書 ―NSA/SAから6Gまで―』(いずれも共著、インプレス)。『いちばんやさしい5Gの教本』(インプレス)、大阪大学工学博士

|

☞ k-unetサイトで連載を開始する前のバックナンバー(2023年4月連載開始~2024年6月)はこちらをクリックして、ご覧ください。

インプレス社のサイトでご覧になる場合は、こちらをクリックしてご覧ください。(こちらも新しいウィンドウで開きます。閉じるときには、ブラウザで閉じてください。)