|

アルゼンチン Argentina(その2)

22州と2つの島嶼(その2)

<チャコ州、フォルモッサ州>

|

原住民の武器

|

サンタ・フェ州のほぼ入り口に当たる、全国で1,2の大都市を誇るロサリオ市から国道は二股に別れ、今まで来た9号線は左に分かれて、コルドバへ向かい、北へ向かう道は11号線になる。11号線はサンタ・フェ州を抜けると、まずチャコ州に入り、さらに、パラグアイとの国境のフォルモッサ州に至る。(フォルモッサはスペルが台湾のことと同じだけど、なぜそう呼ぶのかは聞き忘れてしまった)このルートを走ると、周囲の植物はすっかり亜熱帯の木に変わり、ガルーサと言う白鷺のような鳥が飛んでいる。それもそのはずで、東京から沖縄辺りまで南下(経度で言うと)するのと同じような距離であり、植物や動物だけでなく、住んでいる人間も変わってくる。これが飛行機では味わえない旅の醍醐味の一つでもある。

|

原住民の素焼きの灰皿

|

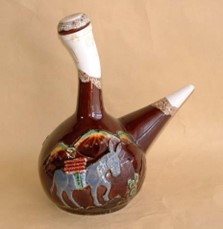

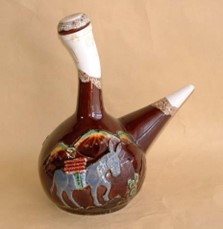

国道には、ところどころに疾走するトラックに刎ねられた牛の死骸が転がり、腐敗してガスが溜まった腹は、今にも破裂しそうな巨大な風船のように膨らんでいるチャコ州もフォルモッサ州も、殆どの住民は農牧畜業が主体であるが、国内でも貧しい州であって、未だに恵まれない原住民が多い。今世紀初頭の経済困難の頃には餓死者が出たとの報道もあった。生活のためでもあるが、木彫りや陶器の優れた手工芸品を作り出しており、ガソリン・スタンドや国道沿いでは、子供達がこれらの民芸品を売っている。

|

|

民芸品の水差し

釉を使っている

|

特に昔のインディヘナが使った弓矢や槍などの武器の模型は、此処でしか見られない民芸品の一種である。チャコ州の北部からフォルモッサ州には川が多く、しばしば河川の氾濫に悩まされる。国道11号線の終点クロリンダは、パラグアイとの国境を流れるピルコマージョ川に面した町で、パラグアイと陸路を結ぶ国際橋が架かっているが、両側の住民は通関などの手続きなしで、自由に両国を行き来している。

<コルドバ州>

|

アルゼンチンのこけし人形

|

アルゼンチンには2つの国があると言われる。それは、コルドバ州を境にして南北に分割した形を言うのであって、北部には昔のインカの子孫の血を引くアイマラ族やケチュア族の原住民が多く住み、南部はヨーロッパ移民の白人主体の国だと言う意味である。確かにコルドバ辺りへ来ると、インディヘナの多いのに気が付く。ここから北のボリビアとの国境につながる、フフイ、サルタの両州を訪れると、まさにボリビアかペルーへ来たような錯覚さえ起こしそうな、家並みや風景ばかりになる。

|

|

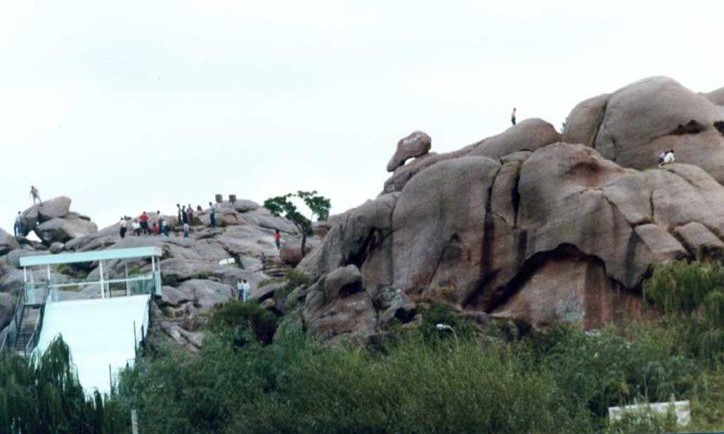

人造湖サン・ロケ湖の畔にたつ

臍の標識

|

こんなにも南部との違いを見せ始めるコルドバは、まさしくアルゼンチンの中心であり、”へそ”である。地図を見てもコルドバはアルゼンチンのほぼ中心に位置しているのが分かる。市の西方40キロほどにある人造湖サン・ロケ湖の岸には、"アルゼンチンの臍"と刻まれた石碑が立っている。コルドバは空気が程よく乾燥していて気候が良いので、スペイン人が早くから目をつけた町で、ブエノス・アイレスよりも早く発展し大学も一番早くできた。

|

|

旧電電公社の

ボスケアレグレ地球局

|

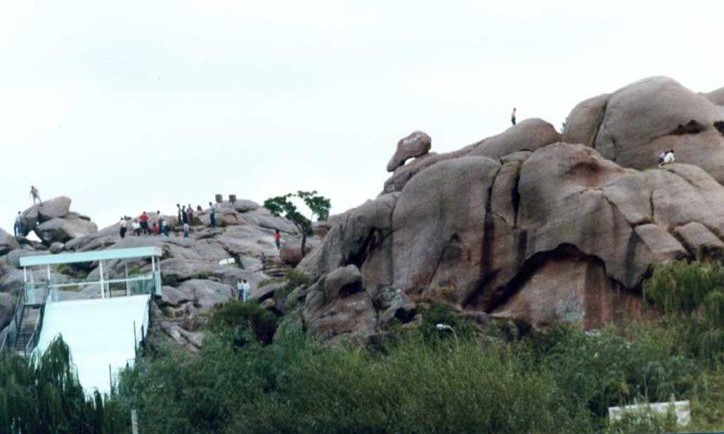

コルドバ市から国道9号線を北へ行くと、日本の東北地方のような、純朴でのんびりした環境の、サンチアゴ・デ・エステロ州に入るが、コルドバの本当に良い所は、国道9号線ではなく、先の人造湖サン・ロケに面した国内有数の保養地、カルロス・パスを経て、北へ50~60kmくらいの間の高原地帯である。周囲は小高い丘のような山々に囲まれ、森の中にあちこちには赤い屋根に白い壁の、洒落た建物が遠望できる。

|

|

コルドバ市北部の国立公園

にある靴に似た石

|

別荘や小さなホテルだが、昔はアルゼンチンでも結核が多く、当時の療養施設だったものである。カルロス・パスから10kmほど凸凹で牛の糞だらけの。道幅だけは10mもありそうな山道を分け入ると、かってのアルゼンチン電信電話公社の、ボスケアレグロ(陽気な森)という名前の衛星通信所がある。

サン・ロケ湖の北にあるコスキンの町の野外劇場では、毎年1月下旬に10日余りに渡り、世界的に有名なフォルクローレの祭典が行われる。この祭典にはアルゼンチン全国を始めラテン・アメリカ諸国、さらには日本の熱狂的アーチストやフアンなども参加する。

|

|

アルマジロ

別名キルキンチョ、食用になる

|

一時は人気が落ちて、このまま寂れてしまうのかと心配されたが、昨今はまたまた人気を盛り返し、入場券を 手に入れるのが大変になってきた。しかし、今はどうなのか分からない、”歌は世につれ、世は歌につれ”、というから、米国のロックなどに押されて、フォルクローレの人気が気になるところである。さらに北へ行くと、ラ・ファルダ、ラ・クンブレ、ロス・ココスなどの保養地が続き、公園やら施設の整った遊園地などが点在する。ロス・ココスのレクリエーション文化公園の博物館に、日本の昔の鎧冑が飾れているのには驚いた。

|

|

コルドバ州には平地に作った

広大な人造湖が多い

|

サン・ロケ湖から南には人造湖がいくつもあり、雄大な自然とマッチした美しい風景が楽しめる。そして、谷間の杉林の中にぽつんと、小さな小さな町がある。ラ・クンブレシータと言うスイス人が入植した浮世離れしたような町である。洒落た店にはアルプス風の刺繍をした織物製品や、この地方の風景を彫った木彫りの壁掛けなどを売っている。

|

素焼き色付けした

ビールジョッキー

|

コルドバ市には、アルゼンチン最強と言われた陸軍の基地がある。英国と戦ったマルビーナス戦争のとき、ここの若者が大勢戦場へ行った。しかし、結果は散々で、ろくな戦闘もしないで降伏してしまった。

|

| 素焼きの壁飾り |

それもそのはずで、家が貧しいため、軍隊へ入れば腹いっぱい食べられ、暖かい洋服が着られると思って入隊した若い兵隊達が多く、十分な訓練も受けず、防寒対策も不十分で、しかも武器は旧式の鉄砲ときては、昔のどこかの国の竹槍戦法のようなもので、近代的な装備の英国軍に太刀打ちできるはずがない。戦闘によるよりも凍傷でやられた若者の方が多かったと当時の新聞は伝えていた。コルドバを語るにはこのホームページを数ページ使わなくてはならないので、この辺で別れ、再び国道9号線に戻り北上すると、サンチアゴ・デル・エステロ州である。

<サンチアゴ・デル・エステロ州、ツクマン州>

|

ツクマン市郊外に

立つキリスト像

|

サンチアゴ・デル・エステロ州は、コルドバの文化的環境とは正反対の、農業一色の州である。いまでも農道には、のんびり走る牛車を見ることができる。ブエノス・アイレスでは、ここの人達を多少の差別意識をもって"サンチアゲーロ"と呼ぶ。言うならば"田舎っぺ"と呼ぶようなものである。この州には温泉が沸いているが、外国の温泉はどこも同じで、入るには水着を着なくてはならない。水着を着て温泉に入るのは、なんとも気分が悪いもので、私はついに入ったことがなかった。

|

ガウチョの万能ナイフ

ファコン

|

|

ガウチョと馬の人形

|

ツクマン州は、サンチアゴ・デル・エステロ州の西に取ってつけたような、一番小さい州である。しかし、小さくても独立した州になっているのは、この州が1816年、アルゼンチン独立のきっかけとなった、リオ・デ・ラ・プラタ連合の独立宣言をした由緒ある町だからで、州都の名前は正式には、サンミグエール・デ・ツクマンと言う。

1776年、それまでペルー副王領だった現在のアルゼンチン領に、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイを加えた地域が、リオ・デ・ラ・プラタ副王領となった。そして、1810年、スペインに反対する勢力が評議会を設立して、リオ・デ・ラ・プラタ地方連合として自治を宣言、その後1816年7月9日、ツクマンにおいて独立宣言を発し、この連合がスペイン軍と独立戦争を開始した。ホセ・サン・マルチン将軍がスペイン軍を破って、まずアルゼンチンとチリが独立し、ついでペルーが独立した。

|

|

|

ガウチョが締めるベルト

ー コインが多いのが自慢

|

ガウチョが馬を乗りこなすときに使う道具

|

市内中心部にある小さな建物の中には、今でも独立宣言書に各地方の代表者が署名をしたと言う、机や椅子などが残っており見学ができる。ツクマンと言えば、フォルクローレの名曲"ルナ・ツクマーナ(ツクマンの月)"を思い出す。この辺りから遥か西に聳える、アンデスの山々の上に出る月を歌ったものだが、現地の人に言わせると、あの月は本当はツクマンではなく、西隣のカタマルカ州の月だと言う。ツクマン州はアンデス山脈にかかっていないので、正しくは"ルナ・カタマルケーニャ"かもしれない。

(つづく)

|